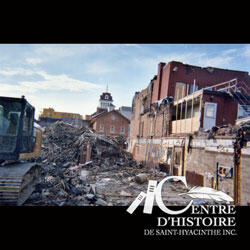

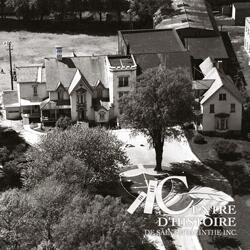

Le 20 février 1937, 115 paroissiens habitant le village de La Providence, ainsi que la partie sud-est de la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire, adressent une requête à l’évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, Mgr Fabien-Zoëlle Decelles, dans laquelle ils demandent l’érection canonique d’une nouvelle paroisse. Ce dernier accorde l’érection canonique de la Paroisse Précieux-Sang de Notre-Seigneur-Jésus-Christ le 22 octobre de la même année. Le territoire de cette nouvelle paroisse comprend tout le village de La Providence, le Grand rang Saint-François, le rang Bordeleau ainsi qu’une partie de la paroisse de Saint-Pie. C’est le 2 mars 1938 que la Gazette officielle du Québec donne sa proclamation officielle de l’incorporation civile de la paroisse religieuse. L’abbé Eucher Martel est nommé curé fondateur de la paroisse le 9 novembre 1937. Dès le 14 novembre suivant, les francs-tenanciers font leur demande auprès de Mgr Decelles pour la construction d’une église et d’une sacristie, ce qui est accepté le 26 mars 1938. Les plans et devis de l’église sont préparés par J.A. Karch, architecte de Montréal. L’achat du terrain se fait le 29 juin de la même année. Le chantier se met en branle dans les jours qui suivent. Le 30 octobre 1938, l’évêque-auxiliaire, Mgr Joseph-Aldée Desmarais, y va de la bénédiction de la pierre angulaire de l’église. L’abbé Martel célèbre la première messe au sous-sol le 24 décembre 1938. L’installation des bancs construits par Casavant Frères est commencée en décembre 1939, ce qui permet la tenue de la première messe à l’intérieur de l’église le 24 décembre de la même année. L’année 1940 est marquée par l’inauguration du chemin de croix de l’église, le 4 février, et par la bénédiction de l’église, le 30 juin. Entre avril et juillet 1948, l’artiste italien, Guido Nincheri, s’occupe de la décoration intérieure de l’église. Le 16 octobre 1948, trois nouvelles cloches viennent remplacer la vieille. Le 25 avril 1963, il y a l’installation de croix sur les murs pour la consécration de l’église. En mars 1984, les travaux de construction du Centre Communautaire Polyvalent au sous-sol de l’église sont entamés. De février 1996 à octobre 2010, divers travaux de restauration et d’aménagement sont entrepris, dont la restauration des vitraux, la peinture de l’intérieur de l’église, la restauration de la maçonnerie, des travaux au toit en cuivre et l’installation d’ascenseurs dans l’église et dans le jubé.

Le 28 février 1948, la Caisse populaire de La Providence est fondée en partie grâce à l’implication de Mgr Martel. Cette dernière est installée au sous-sol de l’église. La paroisse a mis sur pied une organisation de loisirs. En effet, le 7 juin 1951, l’Oeuvre des terrains de jeux de la paroisse du Précieux-Sang est officiellement créée. En 1998, la paroisse s’est grandement impliquée socialement alors que, lors de la panne majeure d’électricité occasionnée par la tempête de verglas, le Centre Communautaire Polyvalent accueil plusieurs sinistrés de la région.

Depuis 1937, six curés ont œuvré aux destinées de la paroisse, les abbés : Eucher Martel (1937-1968), Alphonse Girard (1968-1975), François Ménard (1975-1982), René Beaugrand (1982-2000), Jean Corbeil (2000-2010), Jacques Lamoureux (2010-).