Lorsque l’abbé Antoine Girouard entre en fonction à titre de curé de la paroisse de Saint-Hyacinthe en 1805, lui et la population ne se doutent pas du profond impact qu’il aura sur la naissance, la mise en place et la consolidation d’un système d’enseignement en sol maskoutain. Débutant par des cours de catéchisme au presbytère et dans certains rangs, il réalise rapidement que la présence d’une institution offrant le cours classique permettrait de suppléer au manque criant de prêtres dans la région tout en offrant une formation supérieure pour ceux ne désirant pas se consacrer à la carrière religieuse. Ainsi naît le 8 septembre 1811 le premier collège d’enseignement secondaire et collégial pour garçons à Saint-Hyacinthe sur l’actuel site de l’évêché et de la cathédrale de Saint-Hyacinthe; les filles, elles, seront desservies dès 1816 par le couvent administré par la Congrégation Notre-Dame et fondée lui aussi par messire Girouard. Solidement appuyée et soutenue par les seigneurs de la région – les familles Delorme-Dessaulles, Debartzch, Saint-Ours –, l’institution connaîtra une croissance constante qui conduira à sa reconnaissance civile en 1832 – la maison portera dorénavant le nom officiel de Séminaire de Saint-Hyacinthe d’Yamaska; - et à sa reconnaissance canonique en 1842. La création d’un diocèse maskoutain en 1852 renforce son statut institutionnel d’enseignement et en fait un outil de développement religieux et social de renom. Au cœur de la vie religieuse du XIXe siècle, des figures notoires, telles que Joseph-Sabin Raymond, Isaac Désaulniers ou Jean-Rémi Ouellette, s’inscrivent dans les grands débats idéologiques qui marquent la société : le mouvement ultramontain, l’enseignement philosophique à partir de saint Thomas d’Aquin, les droits du pouvoir spirituel sur celui temporel, le développement l’ouest canadien pour l’établissement de francophones, etc. Du même coup, la position géographique de Saint-Hyacinthe avantage le Séminaire : l’arrivée du chemin de fer dès 1848, son statut de chef lieu de comté et de cité, ainsi que son développement comme bourg intermédiaire entre la campagne et Montréal. Le déménagement sur le site actuel du Séminaire, en 1853, montre le chemin parcouru : construction d’un édifice imposant d’après les plans de l’architecte Pierre-Louis Morin, de Montréal, aide financière gouvernementale, corps professoral des plus qualifiés et clientèle scolaire en croissance constante. L’exode démographique que connaît ce diocèse vers les grands centres industriels américains incite même les parents catholiques francophones à inscrire leur progéniture à venir étudier en français au niveau secondaire et collégial. À son centenaire célébré en grandes pompes en 1911, l’historien de la maison, l’abbé Charles-Philippe Choquette, couche sur papier l’histoire de cette maison et des principaux acteurs ayant contribué à sa renommée; une nouvelle aile, celle du centenaire, se pare d’être à la fine pointe des plus récentes exigences sanitaires dans un milieu de vie rurale des plus sereins et sécuritaires. Le XXe siècle apportera son lot de changements économique, social et culturel. Les dirigeants du Séminaire travailleront à s’adapter à chacune des étapes importantes : les deux guerres mondiales, la crise économique de 1929, l’État – autant fédéral que provincial –, qui s’immiscera dans le monde de l’éducation, des mentalités plus perméables au monde international, etc. Poursuivant sa route et sa mission d’enseignement religieux, la reconstruction de la chapelle, ainsi que des ailes latérales après l’incendie d’octobre 1927 par l’architecte maskoutain G.-René Richer (un ancien), matérialise concrètement l’envergure de l’institution. Toujours en mode proactif, les supérieurs s’adaptent aux différents modèles pédagogiques : choix de matières diversifiées, méthodes d’apprentissage évolutives, laboratoires conformes aux besoins, etc. Dès les années 1950, des tests d’admission et des mises à jour des programmes sont prémonitoires de la grande réforme de l’éducation que va connaître le Québec des années 1960. Au coeur de ce renouveau scolaire, la mission du Séminaire va, encore une fois, s’adapter. Après la création du ministère de l’Éducation du Québec, le Séminaire sera reconnu comme établissement d’enseignement privé à intérêt public. Il recevra pendant quelques années les étudiants et étudiantes du niveau secondaire maskoutain avant leur déménagement à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Il en sera de même pour le Cégep de Saint-Hyacinthe qui y débutera son existence. Avec un personnel religieux en déclin après les années 1970, la direction du Séminaire travaille avec les parents et les professeurs pour mettre sur pied l’École du Séminaire de Saint-Hyacinthe. En 1991, cette école deviendra autonome et prendra le nom de Collège Antoine-Girouard, tout en demeurant entre les murs de la maison maskoutaine. Le Séminaire, lui, conservera sa mission d’éducation par le biais des organismes qu’il va héberger : groupes et associations d’entraide et voyant au bien-être de la population, la bibliothèque historique des prêtres dorénavant ouverte au grand public, le Centre d’histoire régional et la Société voyant à la préservation du patrimoine religieux diocésain. On créera des services personnalisés selon les besoins du milieu religieux diocésain maskoutain : maison de retraite, infirmerie pour les prêtres, pensions, etc.

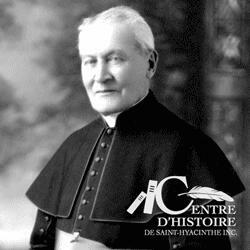

Charles-Philippe Choquette est né à Beloeil, le 9 décembre 1856. Fils de Joseph Choquette, cultivateur et de Thaïs Audet, il fait ses études classiques et de théologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1870 à 1880 et est ordonné à Saint-Hyacinthe le 19 septembre 1880. Il est professeur de sciences au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1880 à 1885, puis en cette dernière année, il entreprend un stage d'études à Paris. De retour au Séminaire, il reprend son poste de professeur de sciences de 1885 à 1904. De 1889 à 1901, il organise et maintient un laboratoire officiel de chimie pour le gouvernement provincial. De plus, il est professeur de physique à la succursale universitaire Laval de Montréal pendant plusieurs années à partir de 1897. Il occupe le poste de Supérieur du Séminaire de 1904 à 1913 et celui de vice-supérieur de 1913 à 1934. Nommé chanoine titulaire du Chapitre de Saint-Hyacinthe en 1906 et prélat domestique en 1912, il est nommé délégué au premier concile plénier du Canada à Québec et visiteur du Collège militaire de Kingston de 1906 à 1912. Pionnier de la radiographie en 1896 avec Mgr Laflamme de l'Université Laval à Québec, il a inauguré également trois années plus tôt le premier système électrique tri-phasé au Canada à l'usine électrique de Saint-Hyacinthe. Il s'est beaucoup intéressé aux transmissions radiophoniques. Il est un astronome de grande réputation et est reçu Docteur en Droit de l'Université d'Ottawa en 1910 et Docteur-es-sciences Honoris Causa à l'Université de Montréal en juin 1943. En outre avantageusement apprécié dans le monde des spécialistes, il est délégué du gouvernement canadien au congrès scientifique international de Paris en 1900, de la succursale universitaire Laval de Montréal au congrès des universités de l'Empire britannique à Londres en 1912 et au congrès géologique international de Toronto en 1914. Aussi il est membre de la Commission de Conservation du Canada, du Bureau des examinateurs des chimistes officiels, président honoraire de la Société Royale astronomique du Canada et l'un des membres-fondateurs de la Société internationale des électriciens de Paris. Auteur de plusieurs brochures et articles scientifiques, il a rédigé « Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe », publiée en deux volumes en 1911- 1912 et « Histoire de la ville de Saint-Hyacinthe », publiée en 1930. Il est décédé le 15 février 1947 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

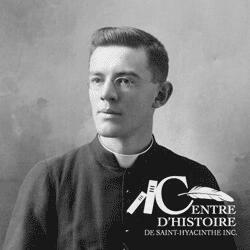

Émile Chartier est né à Sherbrooke le 18 juin 1876. Fils d'Étienne Chartier, avocat, et d'Henriette Blondin, il grandira au presbytère de Sainte-Madeleine avec ses deux oncles Jean-Baptiste et Victor Chartier. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1886 à 1894. Durant ses quatre années d'études théologiques à Saint-Hyacinthe, il enseigne le grec et l'anglais au Séminaire. Le 28 mai 1899, il est ordonné prêtre à Sainte-Madeleine, par Mgr Maxime Decelles. Assigné au Séminaire à titre de professeur jusqu'en 1903, il se rend étudier en Europe jusqu’en 1907. À l'Université de La Propagande à Rome, il obtient un doctorat en philosophie et à l'Université Grégorienne, un doctorat en théologie. Il étudie aussi à la Sorbonne où il se voit décerner une licence ès lettres. Revenu enseigner au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est recruté en 1914 par Mgr Paul Bruchési pour occuper le poste de secrétaire général et de professeur à l'Université Laval de Montréal. À la naissance de l'Université de Montréal, il fonde la Faculté des Lettres de cette institution et sera nommé vice-recteur de 1920 à 1944. Durant cette période, il donne de nombreuses conférences autant en français qu’en anglais et plusieurs titres lui sont attribués : chanoine en 1918, prélat domestique en 1939, docteur en philosophie de l'Université McGill et en lettres de l'Université Queen's. Il est un des précurseurs de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française, membre de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, de la Société royale du Canada, de la Société du parler français au Canada, de la Société historique de Montréal, de la Société des études grecques de France et de plusieurs autres associations. Il sera même invité à donner des cours à l'Institut catholique et à la Sorbonne à Paris. Collaborateur à plusieurs revues et journaux dont Le Pionnier de Sherbrooke et La Vérité, il publie entre autres à titre d’auteur «Pages de combat» (1911), «L'Art de l'expression littéraire» (1916), «Le Canada français» (1922), «Bréviaire du patriote canadien-français» (1925), «La vie de l’esprit» (1941) et «Poésie grecque» (1947). Il sera également directeur de plusieurs périodiques dont «La Revue canadienne», et un des directeurs de «L’Encyclopédie de la jeunesse» et collaborateur pour «Pays et nations», en plus d’être réviseur linguistique pour des projets d’écriture de d’autres auteurs. Il prend officiellement sa retraite en 1944 et déménage à Sherbrooke, où il continue à offrir son expertise et collabore à la fondation de l’Université. Il décède à Sherbrooke le 27 février 1963.

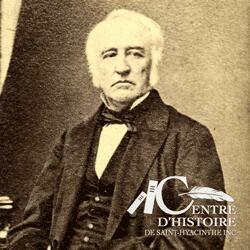

Joseph-Sabin Raymond est né à Saint-Hyacinthe le 13 mars 1810. Fils du marchand Joseph Raymond et de Marie-Louise Cartier, il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1818 à 1826. Après une année d’enseignement au Collège de Chambly, il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe et y consacrera toute sa carrière d’enseignant et d’administrateur de l’institution. Il enseigne successivement la grammaire (1827-1828), la rhétorique (1828 à 1832, 1833 à 1835, 1836-1837), les belles-lettres (1828-1829, 1837-1838, 1839 à 1841) la philosophie (1832 à 1836), la théologie (1852 à 1862) et sera directeur des élèves (1847 à 1849) et préfet des études (1841 à 1872, 1875-1876). Ordonné à Saint-Hyacinthe le 22 septembre 1832, il correspond avec La Mennais et Montalembert et s'intéresse au journal L'Avenir de Paris, organe des écrivains libéraux catholiques. À la suite de la condamnation de La Mennais en 1834, il s’interroge sur la nouvelle façon d’enseigner la philosophie et effectue un voyage en Europe en 1842-1843, où il rencontre, entre autres, François-René de Chateaubriand et Henri Lacordaire. À son retour au Séminaire, il occupe le poste de supérieur de 1847 à 1853 et de 1859 à 1883. Il collabore à plusieurs journaux et revues, dont les Mélanges religieux et la Revue Canadienne, et écrit de nombreux discours, éloges, sermons ainsi que des dissertations et entretiens à l'usage des élèves pour expliquer la pensée ultramontaine. En 1867, il défend les intérêts du clergé maskoutain et attaque l'anticléricalisme de l'Institut canadien de Saint-Hyacinthe et son porte-parole Louis-Antoine Dessaulles. Une vive polémique s'ensuit et les deux adversaires publient dans les journaux des lettres et des articles virulents. En plus de ses occupations au Séminaire de Saint-Hyacinthe, Mgr Raymond est Grand Vicaire du diocèse de Saint-Hyacinthe de 1852 à 1887 et administrateur du diocèse en 1862 et en 1869-1870. Il est créé prélat domestique du pape le 21 juillet 1876 et occupe le poste de chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1877 à 1887. Il participe activement à la fondation du monastère des soeurs Adoratrices du Précieux-Sang avec Mgr Joseph La Rocque et contribue à la venue des Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1873. Il décède subitement au monastère du Précieux-Sang le 3 juillet 1887 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Pierre-Édouard Leclère naît à Montréal le 10 février 1798. Fils de Pierre Leclère dit Lafrenaye, marchand aubergiste, et de Marie-Anne Bourg, il fait sa cléricature chez les notaires Chaboillez, Mondelet et Jobin et obtient son permis de pratiquer en 1825. Le 10 janvier 1820, il épouse Marie-Josephte Castonguay, fille du marchand montréalais Jean-Baptiste Castonguay et de Marie-Josephte St-Germain dite Gauthier. De 1826 à 1835, il est propriétaire de deux journaux, le «Canadian Spectator» et «L’Ami du peuple, de l’ordre et des lois» avec l’imprimeur John Jones. En 1830, Lord Aylmer le nomme surintendant de la police de Montréal. À la suite d’un article paru dans «L’Ami du peuple», Leclère est provoqué en duel par le député patriote Édouard Rodier. La rencontre a lieu au pied du mont Royal mais ne fait pas de victimes. Durant les rébellions de 1837-1838, il est nommé juge de paix pour le district judiciaire de Montréal, devient responsable de la police secrète et émet les mandats d’arrêt contre les patriotes de 1838. Plutôt modéré dans cette tâche, il est responsable des mouvements de population à la frontière américaine, créant parfois des controverses quant à sa permissivité. À Saint-Hyacinthe, il fait arrêter Thomas Bouthillier, Eusèbe Cartier, Thomas Marchessault et le père de son futur gendre, Pierre-Claude Boucher de La Bruère. Il démissionne finalement et en 1840, il déménage à Saint-Hyacinthe pour y exercer le notariat. Cinq ans plus tard, il devient actionnaire et premier président de la Société de navigation de la rivière Richelieu. En 1851, il est de ceux qui font la promotion de la navigation sur la rivière Yamaska. Mais c’est dans le domaine agricole qu’il se fait le plus remarquer, autant à titre personnel sur sa propriété terrienne, que sur le plan professionnel, procédant à des expérimentations sur des blés et allant même en Europe pour importer du blé de la mer Noire. Le 19 mai 1852, lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’agriculture du Bas-Canada, il est nommé président. Leclère est aussi le promoteur et un membre-fondateur de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe. Pendant toutes ces années, il gère les propriétés immobilières dont sa femme a hérité de sa mère, avec les autres membres de la famille Castonguay. Ces terrains, situés à Montréal, comprennent le commerce de la Place Jacques Cartier ayant appartenu à Jean-Baptiste Castonguay, des terrains construits dans les faubourgs Saint-Joseph et Saint-Laurent, ainsi qu’un grand verger au Côteau Saint-Louis, où se trouve de nos jours l’intersection des rues de Bleury et Sainte-Catherine. Cette dernière propriété, subdivisée en 1857, sera l’objet de plusieurs poursuites judiciaires qui déchireront parfois les membres des familles Castonguay et Leclère, et qui culminera au Conseil privé en Angleterre en 1874, soit huit ans après le décès de Pierre-Édouard Leclère. En effet, il décède le 6 mai 1866 et serait inhumé dans le cimetière Côte-des-Neiges de Montréal. Son épouse lui a donné 12 enfants, dont 7 se rendront à l’âge adulte. Parmi ceux-ci, on remarque l’avocat Charles, le médecin Georges, le fondeur Pierre-Édouard fils, François-Adolphe (Francis) qui, selon plusieurs documents, est «handicapé» et ne travaillera jamais, Elmire qui épouse Charles Nelson, Victorine qui épouse l’avocat Pierre Boucher de La Bruère, et Albertine qui se lie au prospère commerçant Alphonse Raymond.

Augustin-Norbert Morin est né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 13 octobre 1803. Il est le fils d'Augustin Morin, cultivateur, et Marianne Cottin dit Dugal. Il fait ses études classiques au Séminaire de Québec de 1815 à 1823 et sa cléricature tout d'abord à Québec, où il participe à la rédaction du journal «Le Canadien», puis termine son droit à l'étude de Denis-Benjamin-Viger à Montréal. En 1825, il lance une brochure revendiquant l'utilisation du français dans les cours de justice du Bas-Canada. En 1826, il est, avec Ludger Duvernay et Denis-Benjamin Viger, un des fondateurs du journal «La Minerve». Il est admis à la pratique du droit le 7 juillet 1828. Le 26 octobre 1830, il est élu député de Bellechasse à la Chambre d'Assemblée. Il représente ce comté jusqu'en 1838. En 1834, il rejoint Denis-Benjamin Viger à Londres pour présenter les pétitions de la Chambre sur l'état de la province. Cette même année, il rédige les 92 résolutions. En 1836, Morin, qui jusqu'alors se classe parmi les modérés, adopte les positions du groupe de Louis-Joseph Papineau sur le Conseil exécutif. Il prend la tête des Patriotes de Québec. Il est arrêté le 28 octobre 1839, puis relâché sans jugement «tant les accusations de haute trahison sont peu fondées». Sous l'Union, il est député de Nicolet du 8 avril 1841 au 1er janvier 1842. Il est alors nommé juge des districts de Kamouraska, Rimouski et Saint-Thomas. Il occupe ce poste jusqu'au 28 novembre 1842 lorsqu'il devient député de Saguenay. Il est nommé Commissaire des terres et développe les paroisses du nord de Montréal, dont Sainte-Adèle, Val-Morin et Morin-Heights, ainsi que la condition agricole et l'amélioration des cultures. En 1844, il est réélu député de Bellechasse. En 1845, il rédige la loi sur l’éducation qui institut la paroisse et non plus la municipalité comme base du système. En 1846 et 1847, il refuse un poste au Conseil exécutif. Il est élu président de la Chambre d'Assemblée en 1848. En 1851, il est élu député de Terrebonne et devient co-premier ministre dans le cabinet Hincks-Morin. Il occupe ce poste jusqu'en janvier 1855. Il prépare alors l'abolition du régime seigneurial qui s’applique à compter de décembre 1854. La même année, il est réélu député de Bellechasse et de Chicoutimi. En janvier 1855, il démissionne pour des raisons de santé et est nommé juge de la Cour supérieure. Il participe à la refonte de la codification des lois civiles du Bas-Canada de 1858 à 1865. Il sera également professeur et doyen de la Faculté de droit de l’Université Laval de 1854 à 1865. Il a épousé à Saint-Hyacinthe le 28 février 1843, Albine Adèle Raymond, fille de Joseph Raymond et Louise Cartier, et soeur du Supérieur du Séminaire, Joseph-Sabin Raymond. Morin décède à Sainte-Adèle, le 27 juillet 1865 et est inhumé dans le caveau de l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe. La translation des sépultures d'Augustin-Norbert Morin et d’Adèle Raymond est effectuée le 30 janvier 1984. Ils sont maintenant inhumés au cimetière de la paroisse Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe.

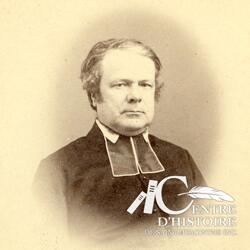

François Tétreau est né dans la région de Saint-Hyacinthe sur le territoire de Saint-Damase le 11 octobre 1819, baptisé le lendemain à l’église de la paroisse Saint-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire). Fils de François Tétreau, cultivateur, et d'Adélaïde Plamondon, il devient orphelin de mère à 5 mois et de père à 7 ans. Grâce aux bons soins du curé Michel Quintal de Saint-Damase, il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1831 à 1842. Ordonné prêtre à Saint-Damase par Mgr Ignace Bourget, le 23 octobre 1842, il s’installe en permanence au Séminaire de Saint-Hyacinthe et devient professeur de rhétorique, enseignant la littérature, l'éloquence, l'histoire et la dogmatique. Nommé procureur et économe de 1856 à 1867, avec une interruption de deux ans. Par la suite, il revient à l’enseignement de la rhétorique, des belles-lettres et de la théologie jusqu’en 1882. Durant tout ce temps où il côtoie les abbés Joseph-Sabin Raymond et Isaac Désaulniers, soit de 1849 jusqu’à son décès, il rédige une chronique des faits quotidiens à survenir au Séminaire. En parallèle, il fonde L'Union catholique de Saint-Hyacinthe, une association littéraire qui regroupe les jeunes gens et leur procure des loisirs; il en sera le directeur de 1865 à 1873. C’est à ce moment qu’il côtoie Oscar Dunn, Pierre Boucher de la Bruère et Honoré Mercier. Il s’intéresse également au sort des cultivateurs et s’implique dans l’organisation de la Société de colonisation de Saint-Hyacinthe avec l’abbé Jean-Baptiste Chartier et Jérôme-Adolphe Chicoyne. Plus tard, il se penche même sur un projet de création d’une société coopérative agricole et suggère de créer des banques agricoles. Décédé le 16 mai 1897, il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Jérôme-Adolphe Chicoyne est né à Saint-Pie le 22 août 1844. Il est le fils de Jérôme Chicoyne, cultivateur, et de Dorothée Deslandes. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1855 à 1863. Admis au Barreau en 1868, il installe son bureau d’affaires à Saint-Hyacinthe. Membre de la Société de colonisation de Saint-Hyacinthe, il est nommé agent d'immigration provincial en 1872. À ce titre, il donne des conférences et repère les meilleures terres à coloniser. En 1875, il fonde le village de La Patrie puis quatre ans plus tard, il déménage à Sherbrooke. Une de ses principales préoccupations sera le rapatriement des Canadiens français partis aux États-Unis, qu’il souhaite installer dans les Cantons de l’Est. Au cours d'un voyage en Europe en 1880, J.A. Chicoyne rencontre un groupe de notables de Nantes et ensemble, ils fondent la Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est. À son retour, il fonde le village de Woburn au sud du lac Mégantic, y établit une scierie et aide les Pères Trappistes à s’installer à Bethléem. En plus de s'occuper du recrutement des colons et du développement agricole, il collabore à titre journalistique à de nombreux périodiques, même durant ses études classiques et devient collaborateur régulier en 1881 puis rédacteur en chef du journal Le Pionnier de Sherbrooke. Il dirige également le périodique La Colonisation. Du côté politique, il sera respectivement maire de La Patrie, de Mégantic et de Sherbrooke. Le 8 mars 1892, il est élu député du comté de Wolfe à l'Assemblée législative. Il conserve ce poste jusqu'en 1904. Cette même année, il revient s'établir à Saint-Hyacinthe, dans le secteur La Providence. Il épouse, le 7 janvier 1868, Rose-Caroline Perrault, fille de Joseph-Élie Perrault, marchand, et Sophronie Marcotte. Ils auront six enfants dont seulement une fille, Émélie, leur survivra, mais sera toujours célibataire et demeurera avec ses parents. Il décède à Saint-Hyacinthe le 30 septembre 1910 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.

Pierre Boucher de La Bruère est né à Saint-Hyacinthe le 5 juillet 1837. Fils de Pierre-Claude Boucher de La Bruère, médecin, patriote, lieutenant-colonel de milice et agent général de la colonisation, et de Marie-Hyppolite Boucher de La Broquerie. Petit-fils de René Boucher de La Bruère, colonel ayant participé à la bataille de Châteauguay, et Julie Weilbrenner, il est un des nombreux descendants de la grande famille de Pierre Boucher autant par son père que par sa mère. Il fait son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1846 à 1854 et son droit à l'Université Laval de Québec. Il est admis au barreau du Bas-Canada le 5 mars 1860, devient juge de paix pour le district de Saint-Hyacinthe en 1875 et s’associe avec Louis Tellier et A.O.T. Beauchemin pour créer le cabinet Tellier, de La Bruère et Beauchemin à compter de 1878. Rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe en 1862, il en est le propriétaire-éditeur de 1875 à 1895. Il se lance en politique et devient conseiller législatif de la division de Rougemont le 30 octobre 1877. Orateur de ce Conseil de 1882 à 1889 et de 1892 à 1895, il quitte son poste à la suite de sa nomination comme Surintendant de l'Instruction publique, poste qu'il occupera de 1895 à 1916. S’impliquant activement dans la vie sociale et économique de Saint-Hyacinthe, il participe à la milice du Régiment de Saint-Hyacinthe, fonde et préside l’École des arts et dessins de 1874 à 1879, s’occupe des Anciens du Séminaire de Saint-Hyacinthe, collabore à l’organisation de la Société d’industrie laitière de la province de Québec de 1882 à 1889 et sera même nommé administrateur de l’Orphelinat de Saint-Hyacinthe. Il s’occupe aussi du dossier du développement de l’industrie de la betterave à sucre et s’implique au sein d’organismes de protection de la langue française, soit L’Athénée louisianais et la Société du parler français au Canada, dont il sera le président de 1903 à 1906. En plus de ses articles de journaux, il publie quelques ouvrages à caractère historique : «Le Canada sous la domination anglaise» en 1863 et «Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe» en 1879, ainsi que des ouvrages sur l’éducation dont «Éducation et constitution» en 1904. Le 8 janvier 1861, il épouse Marie-Victorine-Alice Leclère, fille du notaire Pierre-Édouard Leclère et de Marie-Josephte Castonguay. Le couple aura neuf enfants dont le deuxième garçon, Montarville Boucher de La Bruère, sera le premier chef des nouvelles du journal Le Devoir avant de devenir archiviste pour les Archives publiques du Canada, s’impliquant notamment au sein de la Société historique de Montréal et Les Cahiers des Dix. Pierre Boucher de La Bruère décède à Québec le 6 mars 1917 et est inhumé dans le cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe.

Isaac-Stanislas [Lesieur-]Désaulniers est né à Sainte-Anne de Yamachiche le 27 novembre 1811. Fils de François Lesieur-Désaulniers, cultivateur et député de Saint-Maurice à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, et de Charlotte Rivard-Dufresne, il fait ses études classiques au Séminaire de Nicolet et est ordonné par Mgr Ignace Bourget le 30 juillet 1837. Ayant auparavant pris l'habit ecclésiastique en 1829, il enseigne les sciences au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1829 à 1833 et la philosophie de 1831 à 1833. Puis il quitte pour étudier les sciences et l'anglais à l'Université des jésuites de Georgetown à Washington en 1833-1834. Revenu au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il enseigne la physique de 1834 à 1839 et de 1844 à 1847 et également la philosophie de 1837 à 1849. L’abbé Désaulniers introduit l'enseignement de la chimie agricole et de l'économie politique en 1845 puis donne des cours de théologie de 1847 à 1852. Grâce à des fonds privés, il entreprend un voyage en Europe et au Proche-Orient d'août 1852 à mars 1854 avec le jeune Louis-Rodrigue Masson. Là-bas, il visite les bibliothèques universitaires et les cabinets de physiques européens. Avant son retour, il est nommé supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe et demeurera en poste jusqu’en 1859. Durant ce mandat, Mgr Bourget l'envoie à Chicago de novembre 1856 à juin 1857 pour ramener dans le droit chemin son ancien confrère d’école, le « shismatique » Charles Chiniquy. Après avoir terminé son mandat de supérieur, il redevient professeur de philosophie en introduisant la pensée de saint Thomas d'Aquin et donne plusieurs conférences sur ce sujet. Nommé grand vicaire en 1866, il participe à la polémique qui oppose Mgr Joseph-Sabin Raymond et Louis-Antoine Dessaulles en critiquant une conférence de ce dernier. Il décède au Séminaire de Saint-Hyacinthe le 22 avril 1868 et est inhumé dans la crypte de cette institution.

Godfroy Lamarche est né à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 8 septembre 1831. Il est le fils de Joseph Petit-Lamarche et d'Élisabeth Booth. Il fait ses études classiques au Séminaire de Sainte-Thérèse de 1845 à 1852 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1852 à 1857. Il est ordonné prêtre à Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1857. Au Séminaire, il est professeur de belles-lettres de 1857 à 1860 et de rhétorique en 1860-1861. De 1861 à 1879, il est chapelain de la cathédrale de Montréal puis chanoine au même endroit de 1869 à 1879. Il exerce son ministère à Saint-Bruno-de-Chambly de 1879 à 1888. En 1867, il fonde le journal Le Nouveau Monde (1867-1900), une publication ultramontaine qui se veut porte-parole de l’évêque de Montréal. Le journal affrontera le journal La Minerve, un journal à saveur libéral. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 17 juillet 1888, et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Joseph-Eugène-Ernest Laferrière est né Berthierville, le 10 avril 1874. Il est le fils de François-Xavier Laferrière, cultivateur, et de Georgina Gervais. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1886 à 1900. Premier prêtre ordonné par Mgr Herman Brunault, le 23 septembre 1900, il occupe le poste de professeur de méthode au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1907. Il est étudiant à Rome de 1907 à 1909 où il reçoit un doctorat en philosophie de l'Université de la Propagande. Il étudie ensuite six mois à Paris avant de s'inscrire à l'université de Louvain en Belgique, de 1909 à 1912. Il y obtient un doctorat en sciences morales et historiques avec sa thèse sur Jean Duvergier de

Hauranne, abbé de Saint-Ours de Cyran, 1581-1643, publiée à Louvain en 1912. A la fin de ses études, il visite l'Italie, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et la Palestine. Il enseigne l'histoire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1912 à 1936. Aumônier chez les Frères Maristes de 1914 à 1925, il a fortement contribué à la venue des Bénédictins à Saint-Benoit-du-Lac, au Québec. L'abbé Joseph Laferrière est aussi inventeur, en 1915, d'un pneu pour automobile. Il décède à l'hôpital Saint-Charles le 19 novembre 1936 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Pierre-Jude-Amédée Dumesnil est né à Coteau-du-Lac, le 28 octobre 1836. Il est le fils de Joseph Dumesnil, cultivateur, et de Marie-Louise Beaudry. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1847 à 1855, puis entreprend sa cléricature tout en enseignant la physique. Il est ordonné prêtre par Mgr Joseph Laroque, à Coteau-du-Lac, le 24 septembre 1859. Il est professeur de physique au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1859-1860. De santé fragile, il consacre les années 1860 à 1862 à des voyages au Canada et en Europe. À son retour, il est directeur du collège de Saint-Jean-d'Iberville de1862 à 1863 puis professeur de mathématiques de 1863 à 1868 et de philosophie de 1868 à 1871 au Séminaire de Saint-Hyacinthe. En 1871-1872, il accompagne sept religieuses du Bon-Pasteur lors de la création d'un couvent à Lima au Pérou. Il est procureur du Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1872-1873 et professeur de philosophie de 1873 à 1892. Supérieur du Séminaire en 1892, il reste en poste jusqu'en 1901. De 1901 à 1906, il enseigne la théologie. Il est chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1893 à 1911. Il décède le 7 décembre 1911 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Jean-Rémi Ouellette est né à Sandwich en Ontario, le 26 décembre 1830. Il est le fils d'Antoine Ouellette, journalier, et de Catherine Bézaire. Il est inscrit à l'école protestante de son village puis, encouragé par les jésuites, il est envoyé au Séminaire de Saint-Hyacinthe, en 1847. Il termine son cours en 1853 et est délégué par Mgr de Charbonnel au Séminaire Saint-Sulpice de Paris pour compléter sa théologie. Il est ordonné à Paris, le 20 décembre 1856. Vicaire à Sainte-Marie de Toronto en 1857 et de 1857 à 1859,vicaire puis curé à la Cathédrale de Toronto, il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1859 pour occuper le poste de professeur de belles-lettres, de rhétorique, de versification, de philosophie et de théologie jusqu'en 1874. Il est préfet des études de 1872 à 1875 et de 1876 à 1881 et directeur des élèves de 1873 à 1875 et en 1882-1883. Il enseigne à nouveau la philosophie de 1880 à 1882 et la théologie de 1882 à 1886. Supérieur du Séminaire de 1883 à 1892 et de 1901 à 1904, il fonde en 1883 avec Mgr Louis-Zéphirin Moreau, la communauté des Sœurs de Sainte-Marthe. Nommé chanoine titulaire de la cathédrale de 1877 à sa mort et grand-vicaire de l'évêque de Nicolet à partir de 1885, il décède le 4 octobre 1904 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

André Dubreuil est né à Saint-Césaire, le 7 janvier 1863. Il est le fils de Louis Dubreuil, cultivateur et de Priscille Daignault. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1876 à 1888 et est ordonné, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 16 septembre 1888. Il est professeur de mathématiques au Séminaire de 1888 à 1890 et de 1892 à 1894. Il fait un voyage d'études à Paris de 1890 à 1892. Il occupe le poste de procureur du Séminaire de 1894 à 1940 et est chanoine titulaire de la Cathédrale de 1925 jusqu'à son décès survenu le 15 juin 1940. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Joseph-Omer Blanchard est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 27 octobre 1859. Il est le fils de Toussaint Blanchard, cultivateur, et de Luce Paré. Il fait ses études classiques et sa théologie aux séminaires de Saint-Hyacinthe et de Montréal de 1870 à 1883. Il est ordonné dans sa paroisse natale, le 19 août 1883, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau. Il enseigne la grammaire française au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1883 à 1901 et l'histoire moderne de 1895 à 1902. Il décède le 21 janvier 1903 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Joseph-Philéas-Alphonse Gervais est né à Notre-Dame-de-Stanbridge, le 26 avril 1894. Il est le fils de Léandre Gervais, contremaître d'usine, et d'Olivine Benoit. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1906 à 1915 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1915 à 1919. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xiste Bernard, le 25 juillet 1919. Il est professeur au Séminaire de Sherbrooke en 1919-1920 puis exerce son ministère, d'abord comme vicaire, à Marieville en 1920-1921 puis à Saint-Césaire de 1921 à 1923. Il rédige et publie « l'Album-souvenir du collège commercial de Saint-Césaire » en 1923. Il est ensuite aumônier du collège commercial de Famham de 1923 à 1930, vicaire à Saint-Hugues en 1930-1931, aumônier de ]'Hospice Saint-Victor de Beloeil de 1931 à 1933, aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe de 1933 à 1938, curé à Saint-Marcel de 1938 à 1944 et curé à Sainte-Victoire de 1944 à 1947. Il décède le 29 juin 1947 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Joseph-Arthur Balthazard est né à lberville, le 3 novembre 1856. Il est le fils de Joseph Balthazard menuisier, et d'Élodie Davignon. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de SaintHyacinthe de 1871 à 1881. Il est professeur d'anglais au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1883 et de latin de 1883 à 1887. Il étudie à Rome de 1887 à 1891 et obtient un doctorat en philosophie et des licences en théologie et en droit canonique. Il est professeur de rhétorique au Séminaire de 1891 à 1895 et de philosophie de 1895 à 1910. Il exerce son ministère comme curé à L'Ange-Gardien-de-Rouville de 1910 à 1915 et à Saint-Aimé-sur-Yamaska en 1915-19 16. Il décède à Trois-Rivières, le 15 ao0t 1916 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Aimé.

Léon Pratte est né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 28 mars 1864. Il est le fils de Léon Pratte, cultivateur, et de Philomène Geoffrion. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1877 à 1888 et est ordonné par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, dans la chapelle du Séminaire, le 16 septembre 1888. Il est professeur en méthode et versification de 1888 à 1893, directeur des élèves de 1893 à 1906, à nouveau professeur de 1906 à 1909 puis directeur des élèves de 1909 à 1920. En 1919, il est nommé chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et, en 1920, il devient supérieur du Séminaire. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe le 29 décembre 1930 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire. Encore aujourd'hui il jouit d'une réputation de sainteté et un organisme « Le Centre de diffusion Léon Pratte » à longtemps perpétué sa mémoire et son œuvre. Une artère principale et l'ancien Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe portent son nom.

Jean-Baptiste-Olivier Archambault est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 8 novembre 1876. Il est le fils de Joseph-Antoine Archambault, cultivateur, et de Philomène Lajeunesse. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1887 à 1900 et est ordonné à Saint-Antoine par Mgr Maxime Decelles, le 15 juillet 1900. Il est professeur de syntaxe, de belles-lettres puis de rhétorique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1908. Il étudie à l'Université de la Propagande à Rome de 1908

à 1910 où il obtient un doctorat en philosophie puis il suit des cours de littérature à l'Université de Fribourg, en Suisse, en 1910-1911. A son retour, il enseigne la philosophie de 1911 à 1924 et la théologie de 1917 à 1924. Il cumule différents postes au Séminaire et dans le diocèse entre 1914 et 1946; membre du bureau des censeurs du diocèse depuis 1914, aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe de 1914 à 1916 et de 1931 à 1939, bibliothécaire du Séminaire de 1916 à 1931, membre du Conseil de vigilance du diocèse depuis 1918, directeur des séminaristes professeurs de 1917 à 1925, préfet des études de 1924 à 1931, chanoine titulaire de la cathédrale à partir de 1931 et Supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1931 à 1939. Le chanoine Archambault s'intéresse au passé de son milieu et est membre fondateur de la première Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe fondée en 1937. Il en est le premier président du conseil d'administration. Il est l'auteur d'un « Album souvenir de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu » en 1924 et d'une « Monographie de la paroisse de Sainte-Rosalie» en 1939. Il décède à Saint-Hyacinthe le 29 octobre 1946 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Joseph-Arthur-Aldéric Vézina est né à Montréal, le 11 octobre 1869. Il est le fils de Magloire Vézina, marchand, et d'Émilie Charron. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1893 et est ordonné par Mgr Maxime Decelles, le 3 mai 1893. Il exerce son ministère comme vicaire à Iberville de 1893 à 1895 puis comme aumônier du juvénat des Frères Maristes de 1895 à 1899. Il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe où il est professeur de méthode puis d'histoire de 1899 à 1920 et assistant-procureur de 1904 à 1920. Il est ensuite directeur des élèves de 1920 à 1925, professeur d'anglais, d'histoire et de belles-lettres de 1925 à 1934. Il cumule son poste de professeur avec celui de vice-supérieur de 1934 à 1940. Il est supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1940 à 1944 et, à nouveau, vice-supérieur de 1944 à 1950. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles le 15 juin 1950 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Philippe Auger est né à Saint-Aimé, comté de Richelieu, le 5 février 1889. Il est le fils de Joseph Auger, cultivateur, et de Sophie Mathieu. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1903 à 1911 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1911 à 1915. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xiste Bernard, le 26 juillet 1915. Il est professeur de belles-lettres au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1922. De 1922 à 1924, il étudie au Collège canadien de Rome et à l'Institut catholique de Paris. De retour au Séminaire, il est à nouveau professeur de belles-lettres de 1924 à 1930 puis directeur des élèves en 1930-1931, procureur du Séminaire de 1932 à 1944 et Supérieur de 1944 à 1947. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 18 novembre 1947 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Pierre-Saül Gendron est né à Saint-Simon-de-Bagot, le 1er décembre 1852. Il est le fils de Pierre-Samuel Gendron, maître d'école, notaire et député de Bagot, et de Louise Fournier. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1865 à 1876 et est ordonné, à Sainte-Rosalie, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 26 juillet 1876. De 1872 à 1880, il enseigne au Séminaire la méthode, la versification et les mathématiques. Il occupe ensuite le poste de directeur des élèves de 1880 à 1882 et de procureur de 1882 à 1901. De 1901 à 1916, il est curé de Saint-Hyacinthe de La Salle au Manitoba où il fait construire une église en 1914-1915. Il a publié à compte d'auteur en 1929, l'ouvrage intitulé La famille de Nicolas Gendron, dictionnaire généalogique (704 p.). Il se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1916 et y décède le 11 novembre 1931. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Joseph-Gustave Roy est né à Saint-Pie, comté de Bagot, le 11 avril 1861. Il est le fils d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma Rocher. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, au Collège Sainte-Marie de Montréal et au Petit Séminaire de Sainte-Thérèse et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, au Petit Séminaire de Marieville et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1873 à 1885. Il est ordonné par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 30 mai 1885. Il est professeur de rhétorique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1884 à 1889, de méthode de 1893 à 1906 et de diction et d'histoire de 1910 à 1932. II est aussi directeur des élèves de 1889 à 1893 et de 1906 à 1910. Il fait un bref séjour en France en 1903. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1932, il décède le 11 juillet 1951 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Joseph-Louis-Narcisse Raymond est né dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 1879. Il est le fils d'Alphonse Raymond, marchand, et d'Albertine Leclère. Il fait ses études classiques au Séminaire de Sherbrooke de 1891 à 1898 et ses études théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1898 à 1902. Il est ordonné par Mgr Maxime Decelles, le 25 juillet 1902. Professeur de grammaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1898 à 1933, il est nommé bibliothécaire et archiviste du Séminaire de 1933 à 1951. Il fait un court séjour en Europe en 1913. Il décède à !'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 5 mars 1952 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

François-Xavier Côté est né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot, le 25 juillet 1900. Il est le fils de François Xavier Côté, cultivateur, et de Parmélie Laplante. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1914 à 1922 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1922 à 1926. Il est ordonné, en la basilique de Montréal, par Mgr Georges Gauthier, archevêque coadjuteur de Montréal, le 29 mai 1926. Il est professeur de mathématiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, étudiant à la faculté des sciences de l'Université de Montréal en 1930-1931 ou il reçoit un certificat en mathématiques, physique et chimie. De retour au Séminaire ou, de 1931 à 1944, il enseigne la physique, la chimie et les sciences naturelles en plus d'être conservateur du musée. De 1945 à 1947, il est directeur adjoint de l'École de textile de Saint-Hyacinthe. II est aumônier diocésain de l'Union catholique des cultivateurs (U.C.C.) en 1948 puis aumônier général de l'U.C.C. Il est aussi membre de la Commission sacerdotale d'Études sociales en 1952. Il décède à l'Institut de cardiologie de l'Hôpital Maisonneuve de Montréal , le 27 août 1955 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Pierre-Zéphirin Decelles est né à Saint-Damase, le 5 avril 1863. Il est le fils de Paul Decelles, cultivateur, et d'Éléonore L'Heureux. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1873 à 1882. Il prend la soutane et enseigne pendant deux ans puis il étudie une année en théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 11 octobre 1885. Le même jour, il est nommé sous-secrétaire de l'évêché et cérémoniaire de la cathédrale jusqu'en 1893. Il occupe par la suite les postes suivants : secrétaire de l'évêché de 1893 à 1907 et en même temps vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1906 et 1907; chanoine titulaire de la Cathédrale à partir de 1894; curé de Saint-Pie de 1907 à 1924, où il a restauré l'église en 1910- 1911 et fondé en 1914, une académie commerciale des Frères du Sacré-Cœur. Il est aussi l'auteur du « Bulletin paroissial de Saint-Pie », publication annuelle. Nommé prélat domestique le 17 juillet 1914, il se retire à la retraite Saint-Bernard de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 13 août 1924 où il décède le 15 janvier 1930. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Hilaire Chabot est né à Saint-Barnabé-Sud, le 24 octobre 1869. Il est le fils de Lévi Chabot, cultivateur, et d'Esther Thérien. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1889 et sa théologie au Petit Séminaire de Marieville de 1890 à 1894. Il est ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Maxime Decelles, le 6 mai 1894. Il est professeur au Séminaire de Marieville de 1894 à 1900 et de 1902 à 1911 et directeur des élèves de 1900 à 1902. Il exerce son ministère comme curé de Fall-River de 1911 à 1930 puis se retire au Monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe. li y décède le 20 mars 1954 et est inhumé au cimetière de la paroisse de Saint-Barnabé-Sud.

Magloire Laflamme est né à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 18 décembre 1848. Il est le fils de Jean-Baptiste Laflamme, sacristain, et de Marie-Anne Vigeant. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe moins un an de théologie à Sorel et une autre année au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à Saint-Denis par Mgr Charles Larocque, le 27 octobre 1872. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Ours en 1872-1873, à Saint-Marcel et à Saint-Robert en 1873, à Saint-Pierre de Sorel de 1873 à 1876 et quatre mois à Saint-Aimé en 1875. Il est curé-fondateur de Saint-Louis-de-Bonsecours en 1876-1877 et y construit l'église et le presbytère puis est curé d'Upton de 1877 à 1885 où il fonde le couvent des Sœurs de La Présentation. Il est ensuite assistant-curé puis curé à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Fall-River, au Massachusetts, de 1885 à 1888. Il est aumônier au Monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe de 1888 à 1894 puis curé de Saint-Hilaire de 1894 à 1900. Il procède à la restauration de l'église en 1896-1897. Il est enfin curé de Farnham de 1900 à 1915 et y fait rebâtir l'église incendiée en 1906. Il se retire à Montréal en 1916-1917 puis à Saint-Hyacinthe en 1917. Il est fait chanoine honoraire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en 1912. Il décède à Saint-Hyacinthe, le 19 février 1926 et est inhumé dans l'église de Farnham.

François-Hyacinthe Langelier est né à Saint-Hyacinthe, le 9 juillet 1875. Il est le fils de Magloire Langelier, contremaître, et de Philomène Gendron. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe et au Collège de Nicolet de 1887 à 1895 et sa théologie à Saint-Hyacinthe de 1895 à 1899. Il est ordonné dans la chapelle du Précieux-Sang par Mgr Maxime Decelles, le 3 avril 1899. En 1896, il a pris la soutane et enseigne une année au Collège de Nicolet. De santé fragile, il est assigné à l'évêché de Saint-Hyacinthe, comme assistant-procureur, à partir de 1899. Il remplit aussi la fonction d'archidiacre de 1911 jusqu'à sa mort. En 1910, sous le pseudonyme de Jules Morgan, il rédige une histoire de la région maskoutaine intitulée « En marge du temps, Saint-Hyacinthe sur l'Yamaska ». Il rédige aussi« Notes pour l'histoire de Saint-Hyacinthe » qui s'avère être un précieux répertoire biographique pour le chercheur contemporain. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 23 mars 1922 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Henri-Pierre-Adélard Mongeau est né à Saint-Hyacinthe, le 30 mars 1888. Il est le fils d'Adélard Mongeau, tailleur de cuir, et de Malvina Guilbert. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1911 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1911 à 1915. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 26 juillet 1915. Il est professeur au Séminaire en éléments-latins de 1915 à 1927, en syntaxe de 1927 à 1930, d'arithmétique et d'algèbre en 1930-1931, d'histoire en 1931-1932. Il occupe les postes d'assistant-procureur et de cérémoniaire de 1931 à 1944 et de vice-supérieur du Séminaire de 1953 à 1955. Il est fait chanoine titulaire de la Cathédrale en 1952. Il prend sa semi-retraite en 1955 et accepte le poste d'aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe au Séminaire jusqu'à son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en 1971. C'est là qu'il décède Je 15 avril 1972 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Jacques-Antoine-Honorat Gendron est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 23 décembre 1886. Il est le fils d'Horace Gendron, cultivateur, et de Valida Archambault. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1901 à 1909 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1909 à 1913. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 25 juillet 1913. Il est professeur de syntaxe au Séminaire de 1913 à 1918 puis vicaire de Saint-Césaire de 1918 à 1920. Il est étudiant à l'Université thomiste Angélique de Rome en 1920-1923 d'où ii revient docteur en philosophie et en théologie. En 1923, il est successivement desservant à Saint-Marc-sur-Richelieu et vicaire à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. De 1923 à 1932, il est aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe et de 1932 à 1939, il exerce son ministère, comme curé de la paroisse de Sainte-Brigide d'Iberville. Retiré à la retraite Saint-Bernard de l'Hôtel-Dieu, il y décède le 21 mai 1944. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est le neveu du chanoine Olivier Archambault.

Jean-Baptiste-Horace Archambault est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 8 avril 1887. II est le fils de Joseph-Antoine Archambault, cultivateur, et de Délia Giard. II fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1908 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1908 à 1912. Il est ordonné par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 25 juillet 1912. Il est maître de discipline au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1912 à 1914 puis professeur de latin de 1914 àl916. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1916 à 1919 et à Roxton-Falls en 1919-1920. Il est ensuite assistant directeur de l'Action sociale catholique agricole à Saint-Hyacinthe en 1920-1921 puis à nouveau vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1921 à 1925. Il est curé-fondateur de Brigham de 1925 à 1928, curé de Saint-Théodore d'Acton de 1928 à 1937 et curé de Sainte-Rosalie de 1937 à 1942. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe le 3 juin 1942 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Gérard-Joseph-Arthur Phaneuf est né à Saint-Nicolas d'Ahuntsic, le 16 août 1921. Il est le fils d'Héliodore Phaneuf, pharmacien, et d'Alberta Martin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1942 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1942 à 1947. Il est ordonné par Mgr Arthur Douville, le 31 mai 1947. Il enseigne le français, le latin et les sciences religieuses aux élèves de syntaxe de 1947 à 1949. Il étudie à l'Université Angélique de Rome où il reçoit une licence en philosophie et à la bibliothèque vaticane de 1949 à 1951. Il suit des cours de philosophie à l'Institut Catholique de Paris en 1951-1952. Il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1952 comme professeur de philosophie et assistant bibliothécaire. Il est assistant aumônier national de la J.E.C. de 1957 à 1960 et aumônier national de 1960 à 1961. Il est directeur spirituel adjoint du Séminaire de 1961 à 1963 et est nommé vice-supérieur du Séminaire en 1966. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 23 avril 1968 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

François-Xavier-Isaïe Soly est né à Marieville, le 29 janvier 1832. Il est le fils de Pierre Soly, fondeur, et de Théotiste Benjamin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1844 à 1856 et est ordonné, le 17 mai 1856, par Mgr Jean-Charles Prince. Il est vicaire à la Cathédrale en 1856 et de 1858 à 1860 et à Saint-Pierre de Sorel de 1856 à 1858. Il est ensuite curé de Saint-Hilaire de 1860 à 1866, de Saint-Jean-Baptiste de Rouville de 1866 à 1868 et de La Présentation de 1868 à 1879. Il fait un pèlerinage en Terre-Sainte en 1879 puis se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1879 à 1883. Il est assistant-curé à Notre-Dame de Worcester au Massachusetts de 1883 à 1885, puis curé-fondateur de la paroisse de Notre-Dame de West-Gardner dans le même État de 1885 à 1887. Il se retire définitivement au Séminaire de Saint-Hyacinthe, en 1887. Il fit de l'étude et de la propagation de la langue Esperanto le but des dernières années de sa vie. Il décède accidentellement en tombant du troisième étage du Séminaire, le 29 mai 1903. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Guy Morin est né en 1913 à Saint-Pie. Il fSt le fils de Georges-Dorèze Morin, notaire et député de Bagot à la Chambre des Communes, et d'Evelyne Morin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1934 et ses études de droit à l'Université de Montréal de 1934 à 1937. Il est avocat à Saint-Hyacinthe et à Montréal où il décède le 5 novembre 1958.

Fabien-Zoël Decelles est né à Saint-Damase, le 22 mai 1870. li est le fils de Fabien Decelles, commerçant, et de Mélina Dupont. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1883 à 1895. Il est ordonné à Saint-Damase par Mgr Maxime Decelles, le 4 août 1895. Il est professeur de belles-lettres au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1895 à 1898 puis il étudie en France, à l'Institut Catholique de Paris, de 1898 à 1900. À nouveau professeur de belles-lettres au Séminaire de 1900 à 1913, préfet des études de 1901 à 1920, vice-supérieur de 1904 à 1913 et supérieur de 1913 à 1920, il est chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe à partir de 1914, vicaire général du diocèse de 1920 à 1923, vicaire capitulaire en 1923-1924 et évêque de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1942. Pendant son épiscopat, il participe à la création de huit nouvelles paroisses, à la reconstruction du Séminaire de Saint-Hyacinthe en partie incendié, à la construction du nouvel Hôpital Saint-Charles, à la construction de l'édifice des Sœurs de Sainte-Marthe et à la fondation du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 1942 et est inhumé dans la crypte de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.

Roland-Joseph-Alphée Frigon est né à Sainte-Lucie d'Albanel, le 24 février 1914. Il est le fils de Théotime Frigon, cultivateur, et d'Angéline Piché. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1934 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1938, moins la première année à Montréal. Il est ordonné, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1938. Il est professeur d'arithmétique et de sciences naturelles en syntaxe et en éléments-latins de 1938 à 1940. II étudie à l'Université Laval de Québec de 1940 à 1942 et obtient une licence en philosophie. De 1942 à 1944, il est professeur d'anglais en belles-lettres et en versification au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est nommé assistant-aumônier général des Syndicats catholiques du diocèse en août 1944 puis aumônier des Syndicats catholiques nationaux dans le diocèse et aumônier de l'École de textile de Saint-Hyacinthe en 1947. Il est aussi aumônier-adjoint de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada depuis mars 1948 et aumônier de l'Union régionale des caisses populaires pour le diocèse en 1950. Il est fait chanoine honoraire de la Cathédrale en 1952. Cette même année, il est nommé responsable du Service social diocésain et, en 1956, il s'occupe de l'organisme de charité « Caritas». En juin 1963, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Brigide d'Iberville et aumônier diocésain de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il est ensuite curé de la paroisse Saint-Bernardin de Waterloo de 1964 à 1981. Il participe à Waterloo, à la création du centre hospitalier et à celle de la polyvalente. Il est curé de la paroisse de Saint-François d'Assise de Frelighsburg, de 1981 à 1986. Il prend sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe en juillet 1986. Il décède le 22 octobre 1989 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

André-Joseph Côté est né à Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, le 6 octobre 1917. Il est le fils d'Hermann Côté, employé chez Casavant Frères, et de Régina Lincourt. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1938 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1938 à 1942. Il est ordonné au Séminaire par Mgr Arthur Douville, le 30 mai 1942. Il est infirmier, professeur de mathématiques et d'histoire sainte au Séminaire de 1942 à 1945. Il est vicaire à Upton en 1944-1945, dans la paroisse Sainte-Famille de Granby de 1945 à 1952 et à Notre-Dame de Sorel de 1952 à 1956. Il est vicaire économe à Saint-Jude en 1957, assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1957 à 1962, aumônier au Mont Sacré-Cœur de Granby de 1962 à 1965 et curé de Sainte-Brigide en juillet-août 1965. Il décède le 22 août 1965 et est inhumé au cimetière de la Cathédrale.

Jean-Baptiste-Arthur Guertin est né à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 2 mai 1868. Il est le fils de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite Robert-Lafontaine. Il étudie au Collège Saint-Laurent puis entre au noviciat des Oblats à Lachine, en septembre 1885. Il prononce ses vœux perpétuels en 1887 et est ordonné par Mgr Thomas Duhamel, à Ottawa, le 24 avril 1892. Il exerce son ministère comme vicaire à la paroisse Notre-Dame de Hull puis il devient missionnaire-prédicateur à la paroisse Saint-Pierre Apôtre de Montréal de 1892 à 1907 et à Saint-Sauveur de Québec de 1907 à 1910. Il est curé de Hull de 1910 à 1916 où il fonde le Bulletin paroissial, organise une caisse populaire et met sur pied une bourse en faveur des élèves pauvres. Il est aussi l'instigateur des mouvements syndicaux catholiques de Hull. De 1916 à 1932, il enseigne l'histoire du Canada et la littérature française à l'Université d'Ottawa. Il décède en 1932.

L'Ordre de Jacques Cartier est fondée à Ottawa, en octobre 1926. Cette société secrète recrute des membres dans tous les secteurs d'activités et jouit de l'appui des autorités ecclésiastiques. L'Ordre de Jacques Cartier que l'on désigne familièrement sous le nom de « Patente » possède un organe officiel « L'Émerillon ». Le caractère xénophobe de la Société est considéré comme une entrave à la démocratie et après plusieurs dénonciations, le mouvement disparaît définitivement en 1965.

Pierre-Athanase Legros-Saint-Pierre est né à Saint-Pie de Bagot, le 3 avril 1859. Il est le fils de Pierre-Hubert Legros-Saint-Pierre, cultivateur, et d'Hélène Arpin. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1871 à 1883. Il est ordonné au Séminaire par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 24 août 1883. En 1883-1884, il est professeur de grammaire en classe de Syntaxe au Séminaire. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Robert et à Saint-Simon de Bagot en 1884, à Saint-Alexandre d'Iberville en 1884-1885, à Saint-Charles-sur-Richelieu de 1885 à 1887 et à Beloeil en 1887-1888. Il est ensuite desservant à Roxton-Falls en 1888-1889, vicaire à Saint-Jude en 1889, à Saint-Robert en 1889-1890 et desservant à Saint-Angèle-de-Monnoir en 1890-1891. Il est curé à Frelighsburg de 1891 à 1897, à Saint-Alphonse-de-Granby en 1897-1898, à Sainte-Prudentienne de 1898 à 1901, de Saint-Jean-Baptiste de Rouville de 1912 à 1921 et de Saint-Aimé en 1921-1922. Il se retire à Saint-Hyacinthe de 1922 à 1927 et est maître de discipline au Séminaire. Il est aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe de 1927 à 1931, nommé chanoine honoraire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en mai 1930 et aumônier de la maison d'Youville des Sœurs de la Charité. À cette date, il se retire à l'Hôtel-Dieu. Il met à profit ses loisirs pour accumuler, à l'endos de papiers de toutes sortes, des notes historiques, biographiques, généalogiques ainsi que plusieurs monographies paroissiales. Il fréquente le Palais de Justice, les greffes de notaires et scrute les registres paroissiaux. Les textes manuscrits ou imprimés qu'il produit sont cependant teintés de préjugés et d'opinions personnelles. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 17 septembre 1953 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Charles-Émile Gadbois est né à Saint-Barnabé-Sud, près de Saint-Hyacinthe, le 1er juin 1906. Il est le fils de Prosper Gadbois, propriétaire du magasin général, agent d'immeuble et maire de 1917 à 1925, et de Célina Germain. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1918 à 1926 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1926 à 1930. Durant ses études théologiques, il est nommé maître de chapelle au Grand Séminaire. En 1930, il décroche le titre de Lauréat de la Schola Cantorum de l’Université de Montréal en chant grégorien. Ordonné prêtre dans la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe par Mgr Alfred Langlois, évêque de Valleyfield, le 14 juin 1930, il devient professeur auxiliaire de grammaire, de liturgie mais surtout de chant et de musique des l’automne 1930 jusqu’en 1944 et s'impose très tôt comme directeur de l'orchestre et de la fanfare du Séminaire. Il fonde La Bonne Chanson en octobre 1937 afin de publier et diffuser la chanson française et canadienne-française et compose lui-même certaines partitions musicales, dont la musique du Chant du 3e Centenaire de Montréal en 1942. Il fera des voyages au Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment au Vatican où il rencontre le Saint Père à plusieurs reprises. Nommé membre fondateur de la Préservation de la foi de Jérusalem et récipiendaire de la Croix d'Or de Latran et de l'Ordre des Chevaliers du Sinaï, il reçoit également le titre de Chevalier de l'ordre académique «Honneur et mérite» de la Société du bon parler français, dont il est membre durant plusieurs années. Son mandat d’«Apôtre de la Bonne Chanson» s’étend même à la fondation d’un poste de radio (CJMS) avec son frère Raoul. Ils travailleront aussi conjointement à un projet grandiose de Centre musical canadien qui, malheureusement, ne se concrétisera pas car en 1955, après une polémique religieuse et des tracas financiers, on procède à la vente de l'entreprise; les Frères de l'Instruction chrétienne de La Prairie en deviennent les nouveaux dirigeants. De 1955 à 1958, Mgr Georges Cabana le recrute comme vicaire de la paroisse Sainte-Famille de Sherbrooke. Il sera également aumônier de l’école secondaire Sacré-Cœur de Granby puis, de 1958 à 1960, au Collège Mont Saint-Bernard de Sorel. Admis chez les Cisterciens de Rougemont en 1960, il y fait sa profession temporaire en avril 1962. Victime d'une embolie cérébrale en septembre de la même année, il se retire à Montréal avec sa sœur Rose-Alma. Il décède le 24 mai 1981, un an après avoir célébré son 50e anniversaire de sacerdoce, à peine une semaine avant son 75e anniversaire de naissance et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Daniel Johnson est né à Danville, comté de Richmond, le 9 avril 1915. Il est le fils de Francis Johnson, journalier, et de Marie Daniel. Il fait ses études primaires chez les Frères du Sacré-Cœur de Danville de 1922 à 1928, ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1928 à 1935 et son droit à l'Université de Montréal de 1935 à 1940. Il est admis au barreau, le 2 juillet 1940. Il est conseiller juridique de la Chambre de commerce des jeunes du Canada, puis de l'Association des hebdomadaires canadiens français. Il est aussi conseiller du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal et journaliste au « Quartier Latin » et à « La Patrie ». Le 2 octobre 1943, Daniel Johnson épouse Reine Gagné de Montréal. Le 18 décembre 1946, il devient député de Bagot. Il sera élu à toutes les élections 1948, 1952, 1956, 1960, 1962 et 1966. En 1954, il est adjoint parlementaire du premier ministre Maurice Duplessis. En 1955, il est nommé président des comités de la Chambre et orateur suppléant. Le 30 avril 1958, il prête serment comme ministre des Ressources hydrauliques. À ce titre, il termine les aménagements de la rivière Bersimis et met en chantier les travaux du barrage de Carillon sur l'Outaouais et ceux de la Manicouagan et de la Rivière-aux-Outardes. Il écrit, en 1965, un livre qui aura du poids dans le destin politique du Québec : « Égalité ou Indépendance». Il est élu chef de l'Union Nationale en septembre 1961 et est chef de l'opposition jusqu'au 5 juin 1966. Il est alors élu Premier ministre de la Province de Québec, poste qu'il occupe jusqu'à son décès, survenu à Manic 5, le 26 septembre 1968. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Pie de Bagot.

Félix Desrochers est né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 13 avril 1886. Il est le fils de Charles Desrochers, carrossier, et de Hermine Geoffrion. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1897 à 1905 et son droit à l'Université Laval de Montréal de 1905 à 1908. Il est reçu avocat en juillet 1908 et exerce à Montréal, puis à Saint-Hyacinthe où il se présente comme candidat conservateur aux élections provinciales de 1916. Il est facilement défait par T.-D. Bouchard. En 1930, il est nommé conservateur de la Bibliothèque municipale de Montréal et, le 11 février 1933, il devient conservateur de la Bibliothèque du Parlement à Ottawa. Il succède ainsi à un autre maskoutain Me Jean de La Broquerie Taché. Il est conférencier pour les Semaines sociales en 1941, 1944, 1946, 1947 et 1951, et délégué canadien à la troisième Conférence de l'Unesco, tenue à Beyrouth, au Liban, du 17 novembre au 11 décembre 1948. Il est un orateur et un musicien remarquable. Il prend sa retraite en 1956 et s'installe à Saint-Hyacinthe, où il occupe le poste de bibliothécaire du Séminaire de 1957 à 1967. Il décède le 6 avril 1969 et est inhumé au cimetière de la paroisse de Saint-Charles-sur-Richelieu. Il a épousé en premières noces, le 17 juin 1913, Rita Duckett et en secondes noces, le 12 août 1942, Corinne Corriveau.

Jean-Baptiste-Arthur Allaire est né à Saint-Barnabé Sud, le 22 juillet 1866. Il est le fils de Jean-Baptiste Allaire, menuisier, et d'Adéline Courtemanche. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1878 à 1890. Il est reçu bachelier ès lettres de l'Université Laval en 1886 et est ordonné, dans la chapelle du Séminaire, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 28 septembre 1890. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Hilaire en 1890-1891, à Sainte-Rosalie en 1891-1892, à Saint-Pie en 1892, à Saint-Dominique en 1892-1893, de nouveau à Saint-Hilaire en 1893-1894, à Saint-Denis de 1894-1897 et à Sainte-Angèle-de-Monnoir en 1897. Atteint par la maladie, il est au repos à Saint-Roch-sur-Richelieu d'octobre à décembre 1897. Il est ensuite vicaire dans la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus, à Worcester, dans le Massachusetts, puis à Saint-Roch de 1899 à 1900. Il est ensuite aumônier de l'Hospice Saint-Victor de Beloeil en 1900-1901, missionnaire agricole diocésain en 1901-1902 et auxiliaire à Upton d'octobre à décembre 1902. Il est curé d'Adamsville de 1902 à 1906, de Saint-Thomas-d'Aquin de 1906 à 1913 et à Sainte-Cécile de Milton de 1913 à 1916. Il effectue un voyage d'études sociales agricoles en France, en Belgique et en Angleterre en 1914. À son retour, il est nommé par le gouvernement du Québec missionnaire d'action sociale agricole pour toute la province. Il remplit cette tâche de 1915 à 1921. Il est ensuite curé de Mont-Saint-Grégoire de 1921 à 1924, à Saint-Liboire de 1924 à 1927, vicaire forain de 1926 à 1928 puis archidiacre à l'évêché de Saint-Hyacinthe et aumônier diocésain de l'U.C.C. en 1927-1928. Nommé chanoine honoraire de la Cathédrale en 1928, il se retire au Séminaire la même année. Auteur de nombreux ouvrages dont L'Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu en 1905, du Dictionnaire biographique du clergé canadien-français en six volumes, parus de 1908 à 1934 , de Nos premiers pas en coopération agricole en 1916, des Règlements de la Confédération des sociétés coopératives agricoles du Québec en 1919 et de deux Album du clergé séculier du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1919 et en 1935. Il est aussi fondateur et rédacteur du journal hebdomadaire Le coopérateur agricole publié à Saint-Hyacinthe de 1916 à 1921. Il est un des fondateurs de la première Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe en 1937. Il décède le 9 octobre 1943 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Aurélie Caouette est née à Saint-Hyacinthe, le 11 juillet 1833. Elle est la fille de Joseph Caouette, forgeron, et de Marguerite Olivier. Elle fréquente l'école du village puis, en 1845, elle entre au pensionnat des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame à Saint-Hyacinthe. Elle a comme directeur spirituel Joseph-Sabin Raymond, Supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Elle quitte le pensionnat en 1850 et entreprend de trouver sa voie dans le mysticisme. Elle est, durant la période qui va jusqu'en 1860, l'objet de phénomènes inexplicables: maladies étranges, changements subits de couleur des vêtements qu'elle porte, objets qui deviennent brulants entre ses mains. Avec l'appui de Mgr Ignace Bourget et de l'abbé Raymond, elle fonde, le 14 septembre 1861, la communauté des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang. De 1861 à 1863, la première communauté contemplative au Canada loge dans la maison paternelle. Le 14 septembre 1863, quatre religieuses prononcent leurs vœux et prennent possession du nouveau monastère. En 1866, il y a 18 professes et 9 novices. En 1893, le Saint-Siège approuve les règles de la constitution de la congrégation. La communauté prend rapidement de l'expansion et des monastères sont établis à Toronto en 1869, à Montréal en 1874; à Ottawa en 1887; à Trois-Rivières en 1889; à Brooklin, New York, en 1890; à Portland, Orégon, en 1892; à Sherbrooke et à Nicolet en 1895 et 1896; à Manchester, New Hampshire, en 1898 et à La Havane, Cuba, en 1902. Aurélie Caouette, qui a pris le nom de mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang, préside à l'inauguration de chacun des nouveaux monastères. En plus d'être Supérieure de la communauté de Saint-Hyacinthe, elle est, par faveur papale, Supérieure générale à vie. Aurélie Caouette décède au monastère de Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 1905. Elle est inhumée dans le cimetière de la communauté. Un procès de béatification est présentement en cours à Rome.

Jules-Paul Tardive! est né à Covington dans l'état du Kentucky, le 2 septembre 1851. Il est le fils de Claude Tardivel, menuisier, et d'Isabella Brent. Au décès de sa mère, il est confié à son oncle l'abbé Julius Brent, curé de Mount Vernon, en Ohio. Il fait une partie du cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de 1868 à 1872, puis retourne une année aux États-Unis. En 1873, il travaille pour « Le Courrier de Saint-Hyacinthe » et « La Minerve ». Le 5 février 1874, il épouse Henriette Brunelle à Saint-Hyacinthe. En juillet de la même année, il entre au journal « Le Canadien » de Québec. Dès cette époque, Jules-Paul Tardivel fait siennes les idées ultramontaines. Au « Canadien », Tardivel s'intéresse aux grandes questions politiques et s'exerce à la critique littéraire. Il fréquente le Cercle catholique de Québec, un noyau d'ultramontanisme et fait paraître plusieurs articles religieux. En 1881, Tardivel fonde son propre journal « La Vérité». Il y défend le nationalisme canadien-français et le catholicisme intégral. En tant que rédacteur en chef de « La Vérité», il mène plusieurs combats contre ceux qu'il juge trop radicaux ou trop tiède. Il rédige des textes contre Honoré Beaugrand, Wilfrid Laurier, Honoré Mercier et froisse au passage Henri Bourassa et même Mgr Louis-François Laflèche. L'affaire Riel, en 1885, divise alors fortement les ultramontains et plusieurs se rangent du côté du cabinet Macdonald. Tardivel défend Riel et adhère aux idées nationalistes de Mercier. Il critique l'Université Laval pour son libéralisme et lutte farouchement contre l'émigration des Canadiens Français aux États-Unis. En 1895, il publie Je premier roman nationaliste au Québec « Pour la Patrie » où il se montre indépendantiste. Il défend avec éloquence la langue française et critique l'emploi d'anglicismes. Tardivel est aussi fasciné par l 'occultisme et les sociétés secrètes et est un des plus ardents adversaires de la franc-maçonnerie. Jules-Paul Tardivel est en plus un grand sportif qui demeure près de la nature. Il décède à Québec, le 24 avril 1905 et il est inhumé dans Je cimetière Saint-Charles.

La communauté des prêtres de Saint-Sulpice est fondée à Paris, en 1642, par Jean-Jacques Olier de Verneuil. Arrivée au Canada en 1657, la communauté se porte acquéreure de la seigneurie de l'île de Montréal le 9 mars 1663. La communauté s'occupe du Petit et du Grand Séminaire de Montréal ainsi que de la paroisse Notre-Dame de Montréal.

Camille Cournoyer est né à Sainte-Anne de Sorel, le premier mars 1898. Il est le fils de Pierre Cournoyer, cultivateur, et de Christine Cournoyer. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1918 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1918 à 1922. Il est ordonné, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Hermann Brunault évêque de Nicolet, le 25 juillet 1922. Il est maître de discipline et surveillant d'étude durant les années scolaires 1922-1923. Il est vicaire à Saint-Dominique de 1923 à 1932, à Saint-Pie en 1932-1933, à Saint-Césaire en 1933 et à Saint-Romuald de Farnham de 1933 à 1937. Il est curé d'Adamsville de 1937 à 1945 et de Bedford de 1945 à 1967. Il se retire à Venise-en-Québec puis à Bedford, en 1967. Il décède le 30 septembre 1977 et il est inhumé dans le cimetière de Sainte-Anne-de-Sorel.

Joseph-Hector Lemieux est né à Saint-Hugues de Bagot, le 27 septembre 1910. Il est le fils de Joseph Lemieux, cultivateur, et d'Amélia Lessard. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1932 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1932 à 1936. Il décroche un baccalauréat en théologie en décembre 1935 et est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 6 juin 1936, par Mgr Fabien-Zoël Decelles. Il est professeur de syntaxe au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1936 à 1942 puis vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1942 à 1944. Il est ensuite vicaire à la paroisse Christ-Roi de Saint-Hyacinthe de 1944 à 1954. Il s'occupe alors de l'organisation des loisirs de sa paroisse et forme la première OTJ de la ville. Il fonde en 1947 les Compagnons de l'Art dans le but d'intéresser les jeunes à la musique classique. Il est aussi membre fondateur avec Gilles Lefebvre, Laurette Boisvert et Anaïs Allard-Rousseau des Jeunesses Musicales du Canada. L'organisme commence à donner des concerts en janvier 1950. Dès l'été 1951 il procède à l'ouverture du Camp musical d'Orford, aujourd'hui Centre d'Art d'Orford. De 1954 à 1963, il est curé de Sainte-Angèle de Monnoir puis de Saint-Dominique de 1963 à 1965. Il fonde alors les Loisirs Saint-Dominique. Il exerce ensuite son ministère à Saint-Césaire de 1965 à 1974 et y implante une organisation de Jeunesses Musicales du Canada. De 1974 à 1984, il est aumônier des Sœurs de La Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe. Il se retire au Séminaire et y devient archiviste et bibliothécaire de 1989 à 1993. Il est secrétaire de la Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe et représentant du Séminaire au sein de son conseil d'administration. Il décède au Séminaire le 16 mars 1994 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Hugues.

Joseph-Alcide Roy est né à Saint-Jude, le 24 janvier 1901. Il est le fils de Joseph Roy, menuisier, et d'Hermine Larivière. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1914 à 1922 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1922 à 1926. C'est là qu'il est ordonné par Mgr Georges Gauthier, le 29 mai 1926. Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est maître de discipline de 1926 à 1931, assistant-directeur en 1931-1932, professeur de syntaxe de 1932 à 1935, directeur de 1935 à 1944 et procureur de 1944 à 1972. Il est aussi vicaire dominical à Sainte-Madeleine de 1945 à 1972 et chanoine de la Cathédrale à partir de 1952. Il décède le 10 mai 1972 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Gaston Martel est né à Saint-Pie, le 22 décembre 1893, de Zéphirin Martel, cultivateur, et de Victoria Laflamme. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1905 à 1913, il entreprend sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr A.-X. Bernard, le 25 juillet 1917. Par la suite, il enseigne au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1917 à 1922, puis est nommé vicaire à Notre-Dame de Granby de 1922 à 1924, desservant à Roxton Pond en 1924-1925, vicaire à Saint-Hugues de 1925 à 1927, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1931, à Notre-Dame de Sorel en 1931-1932, aumônier de l'hôpital Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe en 1932- 1933, curé de Knowlton du 3 mai 1933 à septembre 1940, de Saint-Joseph de Sorel de septembre 1940 à sa mort, survenue le 26 mai 1958, à l'âge de 64 ans. Il est inhumé à Sorel.

Pierre-Emilien Chagnon est né à Saint-Pie, le 11 novembre 1899, de Zoël Chagnon, cultivateur et d'Angélina Morin. Après des études au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923, il entreprend sa théologie au Grand Séminaire de Montréal pour être ordonné par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1927. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1929, il est nommé vicaire de Saint-Simon de Bagot en 1929-1930. Il occupe par la suite les postes suivants : vicaire à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1937, vicaire à Notre-Dame de Granby de 1937 à 1942, curé de Saint-Louis de Bonsecours de 1942 à 1954, curé de Roxton Falls de 1954 à 1966. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1966, il décède à !'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 14 octobre 1977. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Pie. Mgr Chagnon a été nommé camérier secret de Sa Sainteté Jean XXIII, le 26

janvier 1959.