La collection comprend principalement des actes notariés concernant les paroisses de Saint-Césaire, Saint-Paul d'Abbotsford, Sainte-Brigide, Saint-Pie, Sainte-Angèle de Monnoir et L'Ange Gardien. Ces documents sont des testaments, des ventes, des curatelles, des tutelles, des successions, des inventaires après décès, des autorisations spéciales. On y retrouve également des titres de concessions, de ventes ou de transactions passés par les seigneurs Debartzch, Delorme, Rottermund et Georges-Casimir Dessaulles; des documents concernant la seigneurie de Contrecoeur (1695-1776), le sieur François Volant, M. de Falaise et M. Louis de Gannes. On compte des pièces relatives à Saint-Césaire, à Saint-Damase; à Waterloo en 1949; convention du passage des exilés d'Australie pour leur retour au Canada 1844; carnet de pensées de Rosaire Dussault 1915-1916; textes sur le Droit romain, le droit constitutionnel et criminel 1918; lettre de Georges-Émile Lapalme et le Parti Libéral 1952. Il faut ajouter des images pieuses, un

cahier spécilège sur divers sujets; deux volumes, l'un en provenance de la bibliothèque paroissiale de Saint-Césaire 1914, le second autographié par le curé Provençal 1871.

Ce fonds témoigne de la vie familiale et du quotidien de la famille de Napoléon Gauthier à Saint-Damase, ainsi que celle de son plus jeune fils Gaston. Le fonds comprend quelques documents textuels, composés de documents officiels tels extrait de baptême, formulaire d’enrôlement militaire, faire-part de mariage et cartes nécrologiques. On retrouve surtout des photographies témoignant des différents membres des familles Gauthier, Lecours, Desmarais, Dufresne, Martel et le notaire Zoé Marchessault, ami de la famille, ainsi que les familles David, Rocheleau, Breton et Dax. De beaux clichés nous montrent des scènes de la vie quotidienne à Saint-Damase, dont le curé Norbert Gauthier, ainsi que la vie quotidienne à Montréal de Gaston Gauthier et Cécile Rocheleau. On trouve également plusieurs clichés de la résidence secondaire du couple Antonio Breton et Isola Rocheleau à Sorel. Finalement, une trentaine de photographies du quotidien des élèves du Collège Sacré-Cœur de Saint-Hyacinthe constituent un témoignage fort intéressant puisque l’édifice brûla complètement en 1938.

Famille Gaston GauthierLe fonds témoigne de l’engouement pour le théâtre qu’a expérimenté le jeune Roméo Robert, durant ses années d’études au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Le fonds comprend quelques portraits de Roméo Robert à différents moments de sa vie personnelle et religieuse, ainsi qu’une belle collection de coupures de presse et de photographies des trois années (1940-1942) où Roméo Robert a joué sur les planches de la salle académique du Séminaire de Saint-Hyacinthe. On retrouve plusieurs clichés des pièces suivantes : «Les Flavius» jouée les 17 et 18 avril 1940; «On demande un sourcier» jouée les 20 et 21 novembre 1940; «Le Malade imaginaire» les 26 et 27 novembre 1941; et «L’Avare» de Molière les 26 et 27 novembre 1942, où Roméo Robert joue Harpagon. Un portrait grand format (25 x 20 cm) de ce dernier rôle, où on voit l’Avare qui demande «Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est?» est dédicacé par Roméo Robert.

abbé Roméo RobertLe fonds témoigne de la vie personnelle de trois générations de la famille Roy, établie à Saint-Césaire puis à Saint-Paul d’Abbotsford et finalement à Saint-Pie, dont l’abbé Aimé Roy est le plus jeune membre de la troisième génération. Michel Roy (père), fils de Joseph Roy et Marie-Magdeleine Lamothe, est marié à Flavie Barré, demeurant à Saint-Césaire. Celle-ci décède en 1865 et son mari la suit en 1868, laissant Michel, le fils aîné, tuteur de ses 11 frères et sœurs. Michel Roy (fils) épouse Élisa Mailloux en 1869, qui décède en 1889, le laissant seul avec 11 enfants. Il se remarie avec Malvina Bienvenue dit Fontaine en 1891, avec qui il aura un seul enfant : Aimé. À travers les documents notariés et financiers, le fonds nous permet de comprendre les transactions immobilières relatives à la terre de Michel Roy (fils), située à Saint-Pie, qui sera léguée à ses enfants à son décès en 1916, puis revendue au benjamin : l’abbé Aimé Roy. Parmi les documents intéressants, on retrouve un inventaire après décès du couple Roy-Mailloux en 1889, ainsi que les différents actes notariés et financiers (extraits de baptême, actes de vente, reçus, contrats d’assurances et testaments), couvrant la période de 1865 à 1926. Quelques dossiers nous brossent un portrait de la situation financière et professionnelle de l’abbé Aimé Roy. Un volumineux dossier concerne les démêlés juridiques entre l’abbé Roy et son neveu Charles-Antoine Mailloux, au sujet d’une propriété située au coin des rues Saint-Joseph et Cowie à Granby, qui l’obligeront à réviser son testament. Dans sa dernière version, l’exécution testamentaire de l’abbé Aimé Roy est confiée au procureur du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Finalement, les objets comprennent des médailles religieuses et scapulaires, dont Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus et Saint-Christophe.

abbé Aimé RoyLe fonds témoigne des quelques souvenirs personnels de l’abbé Jean Deslandes, surtout constitués d’albums de photographies. On retrouve des images de ses études au Séminaire de Saint-Hyacinthe, deux mosaïques encadrées du Séminaire (1948) et du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe (1952), quelques clichés du Congrès eucharistique de Saint-Hyacinthe en 1944, et plusieurs photographies de son séjour à Rome, dont la visite officielle au pape Pie XII, où on voit ce dernier remettre sa calotte à l’abbé Deslandes. On trouve aussi des portraits officiels pris par le Studio Lumière, un cliché de l’abbé Deslandes avec sa sœur Fernande et sa mère lors du départ en mission, et de nombreuses photographies du quotidien au Petit Séminaire Saint-Louis de Ziguinchor au Sénégal, où la communauté reçoit officiellement le pape Jean-Paul II en 1992, et où on souligne le 25e anniversaire d’arrivée de l’abbé Deslandes au Sénégal en 1995. Finalement, deux photographies nous présentent l’abbé Deslandes au Québec, à la retraite. Un dossier contient des coupures de presse du Courrier de Saint-Hyacinthe, de La Voix de l’Est, du Soleil (de Québec) et de la revue Notre-Dame, où on rencontre l’abbé Jean Deslandes dans son quotidien sénégalais en 1994-1995. Un autre dossier contient son curriculum vitae, un sermon lors des funérailles de Monique Turner et une lettre au sujet d’un employé au Sénégal. Les documents filmiques témoignent de son séjour à Rome de 1955 à 1957, où il visite aussi l’Europe, la Grèce et la Terre Sainte. L’objet est une calotte blanche ayant appartenu au pape Pie XII, remise à l’abbé Jean Deslandes lors de leur rencontre à Rome le 22 février 1956. À cet effet, une base en bois a été fabriquée pour y déposer la calotte papale.

abbé Jean DeslandesLe fonds transmis par Madame Thérèse Borduas Pepin permet d’identifier Monsieur Frédéric Jarret, un des premiers photographes maskoutains et quelques membres de sa famille. Le fonds contient deux certificats de naissance de Marie Hermine Flora Jarret, des photographies familiales et un ferrotype identifié au nom de Frédéric Jarret. Sur les photographies on aperçoit : Frédéric Jarret; sa fille Flore Jarret; Flore Jarret et Henri St-Denis qui se sont mariés le 29 mai 1912, à Saint-Hyacinthe; Marie-Claude St-Denis ainsi que des images de la pierre tombale du couple St-Denis.

photographe Frédéric JarretLe fonds témoigne de la vie professionnelle et familiale de l’abbé Jean Corbeil. On y retrouve huit photographies du feu qui a détruit l’église de Saint-Hugues le 6 avril 1979. La foudre serait à l’origine de cet incendie. Le fonds comprend également une peinture de Jean Corbeil, réalisée par Gérard Breton en mai 2006. Le peintre lui aurait donnée en cadeau afin de souligner son 45e anniversaire de sacerdoce (CH201710-23a). Il y a aussi une crèche en plâtre ayant appartenue à Rosaline Lemonde Laliberté, née le 20 juillet 1893. Elle était la tante de Jeannette Guertin, la mère de Jean Corbeil (CH2017-10-23b). Le fonds est complété par un habit officiel des Chevaliers de Colomb (4e degré) ayant appartenu à Émile Corbeil, père de Jean. L’initiation d’Émile Corbeil aux Chevaliers eut lieu le 12 avril 1953 à l’hôtel Windsor de Montréal. L’habit comprend un chapeau haut-de-forme (qui est dans une boite de rangement), une veste, un pantalon et une cape (CH2017-10-24). Un programme de la célébration eucharistique des 50 ans de sacerdoce de Jean Coberil (29 mai 2011).

abbé Jean CorbeilCe fonds témoigne de la vie personnelle et familiale de Marcel Coulombe. On y retrouve des documents reliés à sa première communion (1958), comme une photographie, deux rubans souvenirs et un nœud papillon ; des documents en lien avec son implication au sein des scouts de Saint-Hyacinthe, comme deux cartes de membres (1966-1967), un certificat de formation en secourisme offerte par Ambulance Saint-Jean (1966) et une carte de membre de la Protection Civile du Québec (1966) ; des documents liés au père de Marcel, Louis-Philippe Coulombe, comme une carte souvenir de sa première communion (1926), un certificat lié au règlement concernant l’inscription national du dominion du Canada en lien avec la Loi sur la mobilisation des ressources nationales durant la Seconde Guerre mondiale (19 août 1940), un passeport pour voyage aux États-Unis où l’on retrouve une photographie de Louis-Philippe (1940), un Registration certificate (1941) et deux Notice of classification (1941-1942) respectivement liés au Selective Service Proclamation et au Selective Service Regulations of the U.S. Governement, une Resident alien’s Identification Card du Immigration and naturalization Service du U.S. department of Justice – avec photographie (1943), un Permit of local board for registrant to depart from the United State (1943), ainsi que quatre cartes postales à l’effigie de lieux de Saint-Hyacinthe dont une où l’on retrouve à l’endos un message provenant d’Anne-Marie la sœur de Louis-Philippe, ce dernier étudiait à ce moment au Séminaire de Montfort à Bay Shore à New York (1941) ; des documents liés à d’autres membres de la famille, comme un petit souvenir destiné à la mère de Marcel ([195?]), un CD-R sur lequel on retrouve deux enregistrements de soirées chez Siméon et Louis-Philippe Coulombe – où l’on entend des chansons interprétées par des membres de la famille (1952 et [1962]) et deux peintures à l’huile sur toile sur cadre de bois peintes par une Sœur Sainte Marthe de La Providence où l’on voit le Christ et la Sainte Vierge – elles ont été données au père de Marcel Coulombe en reconnaissance de ses services rendus à la communauté (1964) ; des documents portant sur la ville de Saint-Hyacinthe, comme quatre photographies de l’inondation de 1927 au centre-ville et une carte routière du grand Saint-Hyacinthe, incluant Drummondville, Sorel et Tracy (1967).

Marcel CoulombeCe fonds est divisé en trois séries qui portent essentiellement sur les aspects entrepreneuriale, politique et familiale de la vie d’Alfred Marquette. La première série comprend surtout des documents liés à la gestion comptable de ses entreprises, ainsi que des dessins d’architecture. La seconde série comprend des cartes et plans, ainsi qu’une photographie en lien avec son implication dans le domaine politique à Sainte-Rosalie. La dernière série comprend divers documents personnels liés à des membres de sa famille, comme des testaments, de la documentation associée à sa succession, des signets mortuaires et des photographies.

Alfred MarquetteCe fonds est divisé en deux séries qui témoignent de la vie artistique et personnelle d’Annie Joan Gagnon. La première série comprend des documents liés à ses œuvres littéraires, comme différentes versions de ces ouvrages publiés, et des documents liés à ses œuvres picturales et graphiques, comme des documents promotionnels d’un vernissage et un portefolio de croquis et dessins divers. La seconde série contient des journaux intimes, de la correspondance et divers documents ayant appartenus à Annie Joan Gagnon, dont quelques photographies.

Annie Joan GagnonCe fonds est divisé en deux séries qui témoignent de la vie personnelle et financière d’André Rodier et de Rosalie Chabot. La première série comprend des signets mortuaires, de la correspondance et des notes généalogiques, des documents liés à la succession d’André Rodier et de Rosalie Chabot, des carnets de rationnement distribués durant la Seconde Guerre mondiale et un livret de compte de commerce. La seconde série contient des certificats d’emprunt de la victoire émis durant la Seconde Guerre mondiale, des documents liés à des prêts et des emprunts, des reçus liés aux taxes scolaires et municipales, des reçus en lien avec des soins de santé apportés à Rosalie Chabot, des reçus liés à la compagnie d’Assurance mutuelle de Saint-Barnabé, un bail lié à l’exploration et l’exploitation du gaz et de l’huile, ainsi que des documents liés au rachat des rentes seigneuriales.

André Rodier et Rosalie ChabotCe fonds contient un montage d’album-souvenir du Dr Hervé Gagnon dans lequel on retrouve des coupures de presse et de revues diverses liées au Dr Gagnon ; différentes versions de curriculum vitae et de notices biographiques ; une photographie du Dr Gagnon devant une banderole sur laquelle il est indiqué « 1950 Slusser Safety Award Inter-Cotton Mill Safety Champions » ; un procès-verbal du Comité de la Ligue Antituberculeuse de Saint-Hyacinthe (21 juillet 1944) ; trois photographies du camp de santé à Contre-Cœur ([194?]) ; une photographie de la collecte de sang au manège militaire où l’on aperçoit entre autres le maire de Saint-Hyacinthe Ernest O. Picard, le député Ernest-J. Chartier et le Dr Hervé Gagnon (avant 1955) ; une photographie de la campagne de collecte de sang de l’hôpital Saint-Charles où l’on aperçoit une pancarte en forme de bouteille de sang sur laquelle on peut lire « Notre hôpital a besoin de 800 bouteille de sang pour remettre gratuitement à nos malades » ([195?]) ; une photographie des cérémonies durant laquelle le Dr Gagnon devient membre émérite de l’Association médicale du Canada ([196?]) ; un exemplaire des formulaires d’ordonnances du bureau du Dr Hervé Gagnon ; une lettre du docteur adressé à ses confrères pour la nouvelle année alors qu’il est gouverneur du collège des Médecins et chirurgiens du district de Saint-Hyacinthe (1955) ; un photographie du Dr Gagnon nouvellement élu président de l’Association de médecine industrielle ([1957]) ; une photographie du Collège des médecins pour lequel le Dr Gagnon a notamment été gouverneur et président (entre 1954 et 1962) ; une photographie de la remise de la décoration de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au Dr Gagnon par le gouverneur général Georges Vanier (janvier 1967) ; de la correspondance et un communiqué de presse du Réseau Santé Richelieu-Yamaska concernant l’appellation du nouveau pavillon à l’hôpital Honoré-Mercier en l’honneur du Dr Gagnon (2004) ; des reproductions de photographies des travaux de construction du pavillon ([200?]) ; une lettre signée par Mariette Arteau et Grégoire Girard proposant le nom du Dr Hervé Gagnon pour le nouveau pavillon (2004) ; trois reproductions de photographies du dévoilement des plaques commémoratives à l’effigie du Dr Gagnon et de l’Honorable Honoré Mercier sur lesquelles on aperçoit notamment Christian et Michel Rioux, Caroline et Virginie Jamet, Marc Gagnon, Micheline Jamet, le ministre de la Santé le Dr Yves Bolduc et le député de Saint-Hyacinthe Émilien Pelletier (2012) ; une lettre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, signé par le président Auguste Roy, présentant ses condoléances à Camille Séguin, la femme du Dr Gagnon (1985) ; une lettre de démission du Dr Gagnon annonçant son retrait comme officier médical de la Goodyear Canada Inc de Saint-Hyacinthe (1983) ; un portrait du Dr Gagnon ([196?]).

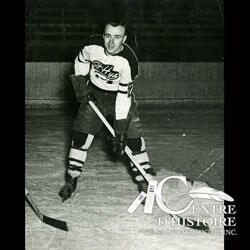

Dr Hervé GagnonCe fonds est divisé en trois séries qui témoignent de la vie personnelle et professionnelle de Lucien Bibeau. La première série comprend des photographies de Lucien Bibeau en tant que joueur et instructeur de hockey. La seconde série contient des photographies du commerce de Lucien Bibeau, Le Centre de la couleur, à Saint-Hyacinthe. La troisième série est constituée de deux photographies.

Lucien BibeauCe fonds comprend des photographies prisent dans la région de Farnham et Waterloo mais aussi à New Bedford dans l’état du Massachusetts. Elles représentent des membres de la famille et amis de Georges Tétreault et Marie-Reine Tétreault. On y retrouve des photographies réalisées en studio et à l’extérieur. Elles représentent entre autres Georges Tétreault, père, Marie-Reine Tétreault, Georges Tétreault, Roland Hébert, Françoise Tétreault, Ephrem et Cécile Tétreault, Gérard Tétreault dans une usine et le club de hockey du Collège Saint-Romuald de Farnham,

Georges Tétreault et Marie-Reine TétreaultCe fonds est divisé en deux séries qui témoignent de la vie personnelle et de la vie religieuse de l’abbé Gilles Dumoulin. La première série comprend des documents personnels concernant Gilles Dumoulin avant qu’il soit ordonné tels que son certificat de naissance et de baptême ainsi que des notes de cours. La deuxième série est composée de documents relatifs à la vie sacerdotale de l’abbé Gilles Dumoulin alors qu’il était curé de différentes paroisses, aumônier des Sœurs de Saint-Joseph et animateur pastoral. Elle comprend des homélies et autres allocutions, de la correspondance, des photographies, des images, de la documentation sur différents sujets et des coupures de presse.

abbé Gilles DumoulinLe fonds, divisé en trois séries, témoigne de la vie familiale de Claude-Réal Girard ainsi que de ses études et de ses activités professionnelles en tant que notaire. La première série comprend des documents offrant des informations généalogiques sur sa famille, sur la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe, d’où provient la famille Girard, et différents aspects de la vie à l’époque où il est jeune. La deuxième série est composée de documents relatifs aux études classiques et universitaires de Claude-Réal Girard : des notes manuscrites ; un programme-souvenir du 150e anniversaire du Séminaire de Saint-Hyacinthe ; des cartons mentionnant Philosophie II et le nom de Claude-Réal Girard ; l’album des finissant 1961-1962 de l’Université de Montréal ; une photographie représentant la mosaïque des finissants de l’année 1958-1959 du Séminaire de Saint-Hyacinthe sur laquelle Claude-Réal Girard apparaît ; une mosaïque des finissants de la faculté de droit de l’Université de Montréal ; une photographie des participants de l’émission Avis de recherche consacrée à Guy Boucher et diffusée sur les ondes de Radio-Canada durant l’année télévisuelle 1985-1986 ; des diplômes de l’Université de Montréal ; une médaille du lieutenant-gouverneur de 1961 ; une certificat de la Chambre des Notaires de la Province de Québec attestant que Claude-Réal Girard a le droit d’exercer la profession de notaire ; une mosaïque des hommes et femmes d’affaires et professionnels du grand Saint-Hyacinthe ; un livre de la loi du notariat annotée ; deux rapports du ministère de la voirie ; des cartes et plans de Saint-Hyacinthe et de la région.

Claude-Réal GirardCe fonds comprend une série qui témoignent de la famille de Fleurette Dupré. Elle contient des photographies de différentes époques, au Québec et aux États-Unis.

Fleurette DupréCe fonds comprend des photographies du couple Laurent Laliberté et Louise Bernier et de sa famille. On y retrouve une photographie du couple vers 1895 ; une photo de la famille Quintal aux noces d’Agathe Quintal et Azorias Berthiaume possiblement en 1902 ; une photo de la famille de Laurent Laliberté et Arzélie Lajoie dans les années 1920 ; deux photos prisent lors des noces d’or d’Arzélie Lajoie et Laurent Laliberté et des noces d’argent de Marie Quintal et de François Laliberté en 1930 célébrées à Saint-Joseph ; une photo-montage représentant la grande famille de Laurent Laliberté et de Louise Bernier.

Laurent Laliberté et Louise BernierCe fonds témoigne de la vie personnelle et sacerdotale de l’abbé Georges Gadbois. Il comprend cinq signets souvenirs de son ordination sacerdotale et sa première messe ; un certificat de bénédiction apostolique au nom de Georges Gadbois du Très Saint-Père ; des affiches hommage à l’abbé Georges Gadbois à l’occasion de son jubilé d’argent sacerdotal ; une coupure de presse concernant le décès de Georges Alfred Gadbois, père de l’abbé Georges Gadbois ; deux cartes de condoléances adressée à l’abbé Georges Gadbois à l’occasion du décès de son père ; un communiqué publié à l’occasion du décès de l’abbé Georges Gadbois ; six cartes de condoléances pour le décès de l’abbé Georges Gadbois ; une lettre circulaire de Mgr Albert Sanschagrin envoyée à l’occasion du décès de l’abbé Georges Gadbois ; un coupe-papier.

abbé Georges Gadbois