La Ligne téléphonique des cultivateurs de la Province de Québec a été créée en 1923 par l’abbé Aimé Lemonde et le commerçant Louis-H. Marcotte, permettant le regroupement administratif de quelques entreprises similaires déjà existantes dans la région agricole autour de Saint-Hyacinthe. Ces entreprises comprennent les municipalités de Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sainte-Rosalie et Saint-Simon. Plus tard, les municipalités de Saint-Dominique et Saint-Valérien se joindront au groupe. Le siège social s’installe à Saint-Simon et les filiales (pour chaque municipalité) continuent de fonctionner de façon relativement autonome. L’entreprise est gérée par un conseil d’administration présidé par Joseph Demers (1923-1925), Hylas Côté (1925-1927 et 1931-1932), Gilbert Chicoine (1927), Léonard Arpin (1928-1931), Pierre Lajoie (1933-1942), Antoine Lussier (1942), L.H. Marcotte (1943-1957) et Georges Desautels (1958-1961). Le regroupement permet de mieux gérer les communications avec les intervenants du milieu, soit les gouvernements du Québec et du Canada, le Réseau des services publics et La Compagnie de téléphone Bell du Canada. Au cours de son existence, la Ligne téléphonique des cultivateurs de la Province de Québec sera confrontée à plusieurs petits conflits de gestion, dont le plus important sera la poursuite judiciaire intentée par Louis-H. Marcotte qui considère que l’entreprise est mal gérée. Il ira même jusqu’à acheter les parts de tous les autres actionnaires pour devenir propriétaire unique. Le conflit s’étirera sur plusieurs années et l’entreprise sera finalement vendue, avec ses filiales, à Télécommunications Richelieu ltée de Sorel en novembre 1965.

Joseph Beaudry est né à Saint-Damase le 25 février 1845, fils d’Eusèbe Beaudry et Mélanie Brodeur. Après avoir étudié au Collège Sainte-Marie de Monnoir et à Sorel, Joseph Beaudry est ordonné prêtre le 23 septembre 1871 à Saint-Hyacinthe. Nommé professeur au Collège classique de Sorel (1871-1875), il sera par la suite vicaire à la desserte de Saint-Armand et Saint-Ignace de Stanbridge (1875-1876), puis curé à Dunham (1876-1884), à Saint-Marcel-de-Richelieu (1884-1898) et finalement curé de Sainte-Victoire de 1898 jusqu’à son décès subit le 19 juin 1911, lors d’une visite à Saint-Jean-d’Iberville. Qualifié de bâtisseur, il a fait construire ou parachever plusieurs édifices religieux, que ce soit les presbytères, les couvents ou les églises. Selon l’abbé J.B.A. Allaire, Joseph Beaudry était un homme discret mais organisé.

Joseph-Napoléon Beaudry est né à Chambly le 22 décembre 1848 (baptisé le lendemain à Beloeil), fils de Célestin Beaudry et Sophronie Desmarais. Après avoir étudié au Collège Sainte-Marie de Monnoir et au Grand Séminaire de Montréal, Joseph-Napoléon Beaudry est ordonné prêtre le 7 septembre 1873 à Saint-Hyacinthe. Nommé directeur des élèves du Petit Séminaire de Marieville (1873-1878), il sera par la suite vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1878-1879). Transféré aux États-Unis, il sera curé de Cooperville (1879-1881) et Mooer’s-Forks avec desserte d’Altona et Sciota (1881-1883) dans le diocèse d’Ogdensburg; curé de Redford (1883-1896); puis à Saint-Jean-Baptiste de Keeseville (1896-1897), où il tombe gravement malade. Il est transféré dans un hôpital à Montréal où il décède le 24 janvier 1897. Il est inhumé dans la crypte de la Cathédrale de Montréal.

Le 20 mai 1987, la Société Montérégienne de Développement (SMD) obtient ses lettres patentes. Elle a comme rôle de planifier et promouvoir les orientations socioéconomiques de la région de la Montérégie, le tout en collaboration avec les représentants décisionnels (municipalités) de la région et des représentants des principaux secteurs socio-économiques de la région. La SMD fonctionne sous une démarche de concertation et d’action tant au niveau de la région elle-même qu’avec les autres régions du Québec et entre la région et le gouvernement du Québec. Le 3 septembre 1998, la SDM change sa dénomination sociale pour celle de Conseil Régional de Développement de la Montérégie (CRDM). Le 17 août 2004, une entente vient entériner le transfert des dossiers du CRDM vers les Conférences régionales des élus (CRÉ) de la Montérégie nouvellement créées.

La Ligne téléphonique des cultivateurs de Saint-Hugues a été créée en 1921 et devient une filiale de la Ligne téléphonique des cultivateurs de la Province de Québec en 1923. L’organisme, composé d’actionnaires qui sont en fait les abonnés au service téléphonique, est dirigé par un conseil d’administration dont le premier président sera Hylas Côté. Outre quelques mois où un litige l’oblige à démissionner, remplacé par Omer Valcourt, il conserve ce poste jusqu’à son décès en 1932. Par la suite, les présidents sont Joseph Lemieux (1932-1946), Théofred Côté (1946-1956), Charles Bourgeault (1956-1960), Camille Désautels (1960-1961) et finalement Onil Crépeau (1961-1964). Le poste de secrétaire-trésorier n’est comblé qu’à compter de 1927 par Gustave Parent. Puis, Edmond Lanoix occupe ce poste pendant 25 ans (1932-1957). Ce sont ensuite les épouses de Bernard Désautels (1957-1960) et Lionel Chevrette (1960-1964) qui en prennent la responsabilité. En novembre 1964, l’organisme décide de s’incorporer sous la bannière Le Téléphone de Saint-Hugues inc. Onil Crépeau et Maurice Pelletier dirigeront l’entreprise en collaboration avec madame Lionel Chevrette à titre de secrétaire. L’entreprise ne fonctionnera que durant quelques mois puisque, le 31 mai 1965, la compagnie est vendue à Télécommunications Richelieu ltée de Sorel.

Le Club Succès 1967 inc. obtient ses lettres patentes le 30 octobre 1967. Les directeurs fondateurs sont André Harnois, Jean St-Onge et Serge Lussier. L’objectif du club est de former et exploiter un club sportif faisant la promotion du croquet. En 1967, le club acquiert un terrain à Saint-Pie de Lucien Allaire, un industriel de la place. La bâtisse du club se situe au 131 avenue Sainte-Cécile. Le club obtient un permis de la Régie des Alcools du Québec en 1970. En 1985, il compte 126 membres. Le 1er juin 1988, le Club loue à Marcel Harnois, un commerçant demeurant au 164 rue Roy à Saint-Pie, un local de sa bâtisse située sur la rue Sainte-Cécile. Marcel Harnois occupera les lieux aux fins pour lesquelles ils le sont au moment de signer le bail, soit pour l’exploitation d’un commerce de bar. Le 21 février 1989, Marcel Harnois se consent à résilier son bail de locataire. La même journée, le conseil du club adopte la résolution selon laquelle le club loue à Daniel Daigneault et Pierre Graveline, deux bouchers respectivement de Saint-Pie et de Saint-Thomas-d’Aquin, la partie avant de sa bâtisse, qui sert alors de bar. Le bail entre le club et une compagnie dûment constituée, représentée par MM. Daigneault et Graveline, est signé le 23 mars 1989. Ces derniers ont pour objectifs d’employer les lieux loués à des fins d’épicerie-boucherie et tout commerce connexe. Le 31 août 1990, le club vend son terrain et sa bâtisse à M. Graveline. Le club demeure locataire d’une partie de la bâtisse pour une période de cinq ans.

Rieul-Prisque Duclos, pasteur protestant, est né à Saint-Hyacinthe le 29 mars 1835, fils de Antoine Duclos et Julie Flibotte. Il a été baptisé catholique le jour de sa naissance à l'église de la paroisse de Saint-Hyacinthe, sous le nom de Joseph-Prisque Duclos. Après un court passage à Saint-Damase, ses parents reviennent habiter à Saint-Hyacinthe pour finalement s’établir à Saint-Pie en 1839. À la suite de la conversion de son père à la foi protestante en 1840, il prend le prénom de Rieul-Prisque. Il part pour l’Europe vers 1854 pour y effectuer ses études théologiques à Genève, avec des stages à plusieurs endroits en France, en Suisse puis à Edinburgh en Écosse. Durant ses études, il rencontre Sophie Jeanrenaud, qu’il épouse à Neuchâtel (Suisse) le 14 juin 1860 et revient habiter au Canada avec cette dernière, où ils auront cinq enfants. Considéré comme le premier Canadien français consacré pasteur protestant en 1859, il œuvre à différents endroits au Québec et en Ontario. Arrivé à Saint-Hyacinthe avec sa famille en 1868, il tient les assemblées chez lui durant les premiers mois, puis loue une salle dans un immeuble de la rue Des Cascades. En 1869, Duclos achète une propriété située sur la rue Girouard, comprenant une maison de briques auparavant construite par le notaire Donald G. Morison en 1849. Cette résidence servira de lieu de culte et de pensionnat pour jeunes filles. Ce dernier est opéré par Olympe Duclos, sœur de Rieul, qui épousera plus tard Paul Payan, futur maire de Saint-Hyacinthe. Cette institution fonctionne très bien et on procède à des agrandissements. L’incendie majeur de 1876 qui rase une partie du centre-ville de Saint-Hyacinthe épargne le pensionnat, mais un an plus tard, une main criminelle détruit une partie de l’édifice. Entretemps, à l’été 1877, Duclos est transféré à la nouvelle Église presbytérienne de Québec, sur la rue Saint-Jean. Décédé en Suisse en septembre 1912, son corps est rapatrié pour être enterré au cimetière du mont Royal à Montréal.

Né à Saint-Apolline (Montmagny-L’Islet), le 13 juillet 1937, fils de Joseph Dion, menuisier, charpentier et cultivateur, et de Maria Turcotte. Titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Laval depuis 1959, d’un certificat en droit de l’Université de Montréal depuis 1989. Fut responsable de la pastorale des communautés de base au diocèse de Pulcallpa au Pérou, de 1966 à 1968, directeur du bureau régional de la Montérégie et membre du bureau de la direction du Service universitaire canadien outre-mer de 1971 à 1974 et commissaire national à la Commission de protection agricole du Québec de 1985 à 1991. Président fondateur et membre de la Fédération des apiculteurs du Québec de 1978 à 1983, président fondateur du Comité des citoyens de Saint-Liboire en 1981. Occupa diverses fonctions au sein du Parti québécois de 1983 à 1992. Conseiller municipal de Saint-Liboire en 1982 et en 1983. Élu député du Parti québécois dans Saint-Hyacinthe en 1994. Réélu en 1998 et en 2003. Adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications du 28 janvier 1999 au 21 mars 2001 et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 21 mars 2001 au 29 avril 2003. Président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries de l’alimentation du 12 mars 2002 au 12 mars 2003. Défait aux élections provinciales du 26 mars 2007.

La première réunion du Conseil d’administration se déroule le 25 juin 1956, sous la présidence de M. Thomas-Eugène Boivin. M. Moïse Cossette y est choisi comme premier secrétaire-trésorier. Le 19 mars 1957, les lettres patentes constituent en corporation sans capital action l’association qui se dénomme à ce moment l’Association Canadienne des Rédacteurs Agricoles de Langue Française (ACRALF). Ses objectifs sont entre autre d’améliorer la compétence professionnelle des rédacteurs agricoles, faciliter la propagande, la vulgarisation et la diffusion des données de la science agricole, ainsi que d’assurer la transmission efficace et rapide des connaissances agricoles. En 1958, l’association compte 46 membres. Cette année est marquée par le décès du président-fondateur, M. Boivin. Les années 1967 et 1968 sont marquées quant à elles par la fin des assemblées annuelles qui seront désormais incorporées aux Congrès annuels. C’est en 1974 que l’association lance son premier Concours du journaliste agricole de l’année. En 1977, l’association compte 103 membres. En 1978, une controverse survient entre l’Ordre des agronomes et la publication Meunier québécois concernant un texte signé par un collaborateur non-agronome (qui n’avait pas renouvelé sa cotisation). En 1981, M. Moïse Cossette décède. L’année suivante, les administrateurs de l’association lui rendent hommage en nommant en son honneur le prix remis lors du concours du Journaliste agricole, qui est renommé Concours du Communicateur agricole. En 1993, l’association compte 157 membres. En 2001, le Prix Roger-Blais voit le jour en lien avec le Concours de la meilleure communication corporative. En 2004, l’association y va de la refonte des statuts et règlements et devient à ce moment l’Association des Communicateurs et des Rédacteurs de l’Agroalimentaire.

Louis Laframboise est né à Saint-Hyacinthe le 10 juillet 1848, fils de Maurice Laframboise et Rosalie Dessaulles. Après des études en droit au Collège Victoria [Université McGill], et sa cléricature chez son beau-frère Louis-Onésime Loranger à Montréal, il est admis au Barreau en juillet 1871. Il effectue un voyage en Europe d'octobre 1871 à mai 1872, où il rencontre plusieurs «amis du Canada» dont la famille Bossange et les filles de George-Étienne Cartier. À son retour au Canada, il devient directeur du journal Le National, propriété de son père, et y restera jusqu’en 1876. Durant ce temps, il s’associe avec Paul Wiallard dans une manufacture de colle qui ne durera que de 1875 à 1876. Ses déboires professionnels le poussent à se tourner vers la fonction publique à Ottawa, où il finit par décrocher une poste de secrétaire du ministre du Revenu de l'intérieur, Félix Geoffrion, à l’automne 1876. C’est à Ottawa qu’il rencontre Alphonsine Saint-Jean qu’il épouse à Saint-Denis-sur-Richelieu le 18 juin 1878. Le couple aura dix enfants, dont seulement un meurt en bas âge. Plus tard, il est nommé traducteur, puis chef du service de traduction à la Chambre des Communes en novembre 1910. Il se retire de la fonction publique en 1916 et décède en 1922 à Ottawa.

Alphonsine Saint-Jean est née à Saint-Denis-sur-Richelieu le 18 octobre 1856, fille du Dr Pierre Saint-Jean et Adeline (Délima) Larue. Malheureusement, cette dernière décède le 3 janvier 1857. Refoulant sa peine, le jeune médecin retourne dans sa famille à Bytown (Ottawa) et laisse sa fillette chez ses grands-parents Larue. Alphonsine étudie au Pensionnat Notre-Dame à Saint-Denis puis au Couvent de Saint-Ours de 1869 à 1872, où la famille Larue s’est établie. À la fin de ses études, elle rejoint son père à Ottawa où elle rencontre Louis Laframboise qu'elle épouse en 1878. S’occupant de sa grande famille à temps plein, elle participe quand même à de nombreuses activités sociales et chante à quelques occasions. Elle décède en 1947 à l’âge de 91 ans.

Maurice Laframboise est né à Montréal le 18 août 1821, fils d’Alexis Laframboise et Angélique Côté. Admis au Barreau en 1843, il s’occupe de l’administration de la seigneurie Dessaulles, après son mariage avec Rosalie Dessaulles le 18 février 1846. Par la suite, il sera conseiller municipal puis maire de Saint-Hyacinthe de 1857 à 1860. En même temps, il est élu député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada pour le comté de Bagot de 1858 à 1867, et sera commissaire aux Travaux publics (1863-1864). Après que la famille ait déménagé de Saint-Hyacinthe à Montréal en 1864, il s’implique au sein du journal Le Pays et sera élu député à la Chambre provinciale pour le comté de Shefford de 1871 à 1878. Fondateur du journal Le National (1872-1879), il est nommé juge de la Cour supérieure pour le district de Bonaventure-Gaspé en 1879 et meurt subitement à Montréal, le 1er février 1882. Le couple a treize enfants dont cinq meurent en bas âge. L’aînée, Rosalie, épouse l’avocat Louis-Onésime Loranger, tandis que François-Jules épouse Élisabeth Buckley, s’installant à Saint-Hyacinthe et œuvrant dans le domaine bancaire durant toute sa carrière.

Rosalie Dessaulles est née à Saint-Hyacinthe le 2 mai 1824, fille du seigneur Jean Dessaulles (1766-1835) et Rosalie Papineau (1788-1857), soeur du célèbre Louis-Joseph Papineau. Rosalie Dessaulles a aussi deux célèbres frères : Louis-Antoine (1818-1895), qui épouse Zéphirine Thompson; et Georges-Casimir Dessaulles (1827-1930), qui épouse Émilie Mondelet puis Frances-Louise (Fanny) Leman.

Le Dr Pierre Saint-Jean (1833-1900) est né à Ottawa, fils de Silvain (Silvas) Saint-Jean et Élisabeth Casaubon dite Didier. Diplômé en médecine au Collège Victoria à Montréal, il est admis à la pratique en 1855 et s’installe à Saint-Denis-sur-Richelieu, où il épouse Adeline (Délima) Larue le 8 janvier 1856. Après le décès de cette dernière l’année suivante, il quitte le Québec et retourne à Ottawa. Le 4 novembre 1861, Il épouse en secondes noces, Louise Fréchette, fille d’Antoine Fréchette et Angélique Gingras, et cousine germaine du poète Louis-Honoré Fréchette. Le docteur Saint-Jean est un des rares médecins francophones de la région et sera le protecteur des pauvres. Maire d'Ottawa à deux reprises, fondateur du journal Le Progrès, il est élu député à la Chambre des Communes de 1873 à 1878, premier franco-ontarien au parlement. Membre, ou même fondateur, de nombreuses associations, telles l'Institut canadien-français et la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, il sera le défenseur du fait français dans la capitale nationale.

Les membres des générations précédentes se sont également illustrés. Ainsi, les grands-parents de Maurice Laframboise, soit Alexis-Joseph Laframboise et Josette Adhémar de Saint-Martin, ainsi que Gabriel Cotté et Angélique Blondeau, font partie des commerçants en fourrure qui se sont installés au fort Michilimakinac, puis à Makinac, sur le lac Michigan aux États-Unis. D’ailleurs, Alexis-Joseph avait précédemment eu deux enfants avec une Amérindienne de la tribu des Sauteux, dont Joseph Laframboise qui sera le grand-père du célèbre Gabriel Dumont, métis du Manitoba impliqué dans la rébellion de 1885.

Parmi les descendants de Maurice Laframboise et Rosalie Dessaulles, on compte l’écrivaine Françoise Loranger, fille d’Henri Loranger et Marguerite Lareau, et petite-fille de Louis-Onésime Loranger et Rosalie Laframboise; la pianiste Jeanne Landry, fille de Roméo Landry et Pauline Laframboise, et petite-fille de Louis Laframboise et Alphonsine Saint-Jean; la politicienne Solange Chaput-Rolland, fille d’Émile Chaput et Rosalie Loranger, et petite-fille de Louis-Onésime Loranger et Rosalie Laframboise; ainsi que Jules Laframboise, directeur de la fabrique d'orgues Casavant Frères, fils de Jules Laframboise et Élisabeth Buckley.

L’Association diocésaine des Commissions scolaires du diocèse de Saint-Hyacinthe (ADCSDSH) débute ses activités le 20 mars 1946. Lors de la première session de son conseil d’administration, l’ADCSDSH élit René St-Pierre comme président général. À ce moment, l’association est divisée en 7 districts et regroupe 54 commissions scolaires. En décembre de la même année, les délégués de huit associations diocésaines se réunissent à Québec afin de fonder la Fédération des Commissions Scolaire du Québec (FCSQ) et M. Saint-Pierre y est élu le président. L’ADCSDSH est constituée en corporation par lettres patentes, le 14 mai 1962. Le but de l'organisme est de regrouper et unir les commissions scolaires catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe et les commissaires d'école qui les forment, afin que le travail des différentes commissions scolaires profite davantage à l'ensemble de celles-ci. De plus, l'association promeut et défend les droits et les intérêts légitimes de ses membres, organise à cet effet des réunions, conférences, échanges et établit un secrétariat pour servir de lien entre les membres. Le siège social de la corporation est situé à Saint-Hyacinthe. Au moment de la constitution de L’ADCSDSH, le conseil d'administration est composé de douze membres dont trois représentants de la Section 1, associée aux commissions scolaires groupant plus de 100 classes chacune, soit un représentant pour Granby, un pour Saint-Hyacinthe et un autre pour Sorel, Saint-Joseph de Sorel et Tracy; trois représentants urbains de la Section 2, soit un pour chacun des groupes suivants : Groupe A. Beloeil, Saint-Hilaire, La Providence, Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe; Groupe B. Saint-Césaire, Marieville, Farnham, Iberville, Groupe C. Cowansville, Waterloo, Acton Vale et Bedford; cinq représentants ruraux de la Section 3, soit un pour les Commissions scolaires des comtés de Richelieu et Verchères, un pour celles du comtés de Bagot et Shefford, un pour celles des comtés de Rouville et Iberville, un pour celles des comtés de Brome et Missisquoi, un pour celles des comtés de Saint-Hyacinthe et Yamaska; l’ex-président de l’ADCSDSH complète le cadre du conseil comme 12e membre. Le 3 avril 1963, l’ADCSDSH regroupe 64 commissions scolaires. La loi 27, adoptée par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) en 1971 et ayant comme objectif de regrouper et restructurer les commissions scolaires de la province, entraîne des modifications dans la composition de l’ADCSDSH, soit le transfert des commissions scolaires locales affiliées à la Commission Scolaire régionale Honoré-Mercier de l’ADCSDSH vers l’Association des Commissions Scolaires de la Vallée du Richelieu. En 1982, le MEQ dépose un livre blanc sur la réforme scolaire qui cherche entre autre à modifier le territoire des commissions scolaires, qui se collera éventuellement au nouveau découpage fournie par les municipalités régionales de comté. Le 10 juin 1982, les représentants des commissions scolaires associés à l’ADCSDSH votent sa dissolution, qui sera officialisée le 11 novembre de la même année lors de la signature des documents liés à la dissolution de l’association par le président Robert Boulanger.

La famille Payan est établie à Saint-Hyacinthe à la suite de l’émigration de Louis Payan et Sophie Béranger, originaires de Mens en France, installés à Roxton Pond avec leurs enfants, dont Paul-Frédéric (1840-1919). Ce dernier épouse Louise Tenny (1849-1870), avec laquelle il aura deux filles : Louise (1866-1957) qui épouse Adolphe Auger, et une autre décédée en 1873. Il se remarie en 1873 avec Olympe Duclos (1849-1921) qui lui donne neuf enfants : Sophie (1874-1961) qui épouse Frederic Moseley, Louis (1876-1950) marié à Gertrude Boughton, Henri (1878-1878), Blanche (1879-1880), Jules (1881-1966) marié à Harriet Anderson, Louise-Irene (1883-1872) qui épouse Emerson Fee, Rachel-Anna (1886-1988) qui épouse James Morton, Eugene (1888-1971) marié à Dorothy Fox et Marguerite-Evelyn (1895-1958) qui épouse Harper Shields. Avec son beau-frère Silas Duclos (1846-1925), Paul Payan fonde la tannerie Duclos & Payan en 1873 qui devient rapidement une prospère entreprise de tannage de cuir reconnue mondialement, dont les administrateurs seront toujours des membres de la famille jusqu’à la fermeture en 1967. Paul Payan sera aussi échevin de 1880 à 1884 et maire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1914. Ses fils Louis et Eugene dirigent à leur tour la tannerie et s’impliquent également dans la vie municipale. Eugene s’était auparavant fait connaître au sein de l’équipe de hockey Canadien, où il s’est démarqué de 1910 à 1914. Également amateur de voitures, il fera partie du Régiment de Saint-Hyacinthe. Avec son épouse Dorothy Fox, il fonde une famille à Saint-Hyacinthe, s’installant avec son frère Louis dans la maison située aux 1250-1280, rue Girouard Ouest, face à l’église presbytérienne Saint-Jean de Saint-Hyacinthe. Ils ont deux enfants, Charles (1914-2005), marié à Ingrid Wilen, qui fera carrière au sein de Duclos & Payan après avoir complété une formation universitaire en chimie à l’Université McGill, et Kathleen (1917-1999) qui épouse Bill Wilson. Charles n’a pas de descendants mais Kathleen aura un fils prénommé Peter qui s’établit en Ontario. En 1992, les descendants des familles Payan du Canada et de la France organisent une rencontre de grande envergure après avoir fondé l’Association «À la recherche des Payan», publiant au même moment une histoire de la famille Payan grâce à la découverte d’un texte d’Eugénie Payan-Gould écrit avant son décès en 1917.

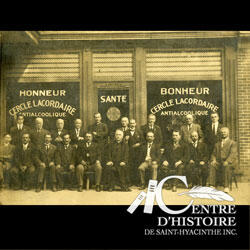

Les Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc sont des associations d'entraide contre l'alcoolisme. Ils ont été fondés en 1911, à Fall River, Massachusetts, par le Père J.-Amédée Jacquemet, o.p. Un premier noyau se forme à Saint-Ours en 1915, mais ce n'est qu'en 1935, à Saint-Ferdinand de Mégantic, que ces organismes s'implantent véritablement au Québec. La première réunion à Saint-Hyacinthe se tient le 1er octobre 1944, avec la bénédiction de Mgr Arthur Douville. En 1950, l’abbé Wilfrid Miclette est l’aumônier diocésain officiel des deux organismes et ce sont Marcel Cloutier et Georges Bélanger qui détiennent les postes respectifs de président et secrétaire diocésain. En 1955, ce sont l’abbé François Ménard, Marcel Cloutier et Maurice Casavant qui occupent ces trois postes, puis Jean-Louis Cloutier remplace Maurice Casavant qui est nommé vice-président. Par la suite, l’abbé Pierre-Paul Beauregard, le président Jean-Paul Beaudry et le secrétaire Léon Davignon prennent la relève, puis au début des années 1960 l’abbé Richard Côté, le président Roland Tétreault et le secrétaire Lucien Raymond s’occupent de l’organisme. Il faut noter qu’à partir de 1958, Yolande Vermette assiste aux réunions régulières. Les principales activités de l’organisme, outre les congrès diocésains et nationaux, sont des rencontres antialcooliques dans les différentes paroisses du diocèse, ainsi que des rencontres d’initiation pour la jeunesse. Un important congrès intitulé «Seminar antialcoolique» se tiendra du 28 juillet au 1er août 1954 à Saint-Hyacinthe et en 1955, on souligne le 40e anniversaire de l’organisme à Saint-Ours, comprenant même une parade avec chars allégoriques dans les rues de Saint-Hyacinthe. En 1973, l'Association Lacordaire du Canada change de nom et devient Sobriété du Canada.

Jean-Baptiste Phaneuf est né le 30 octobre 1924 à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il est le fils d'Arthur

Phaneuf, cultivateur, et de Rose-Alba Archambault. Il épouse Alice Bernier à Notre-Dame des Neiges de Montréal en 1955. Il fait ses études primaires de 1930 à 1939 à l'école du village, ancien Collège Saint-François-Xavier, sous la tutelle des Clercs de Saint-Viateur, ses études secondaires au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1939 à 1946 et ses études philosophiques et théologiques chez les Pères Blancs de 1946 à 1949. Il décroche un diplôme en médecine vétérinaire (D.M.V.) de l’École de médecine vétérinaire (1950-1955) et un diplôme de Médecine en science vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal (1965-1968). Il obtient une reconnaissance de spécialiste de l'Association canadienne des vétérinaires en 1977. Il est à l'emploi du ministère de l'Agriculture du Québec, Service de la santé des animaux, de 1955 à 1989 : au laboratoire vétérinaire de Québec de 1955 à 1957, au laboratoire de recherches vétérinaires de Saint-Hyacinthe de 1957 à 1975 et au laboratoire de pathologie animale de 1975 à 1989. Il enseigne à l’École de médecine vétérinaire de 1957 à 1968 et à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal de 1968 à 1986. Il travaille au laboratoire d'hygiène vétérinaire de Saint-Hyacinthe de 1989 à 1993. De plus, il est conférencier de 1955 à 1986, responsable du laboratoire de diagnostic bactériologique à l’École de médecine vétérinaire de 1964 à 1968 et directeur du laboratoire de pathologie animale et du district en santé animale Richelieu-Yamaska de 1980 à 1989. Il est trésorier de la Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe de 1996 à 1998. M. Phaneuf décède le 13 juin 2006 à l’âge de 81 ans.

La Ligne téléphonique des cultivateurs de Saint-Simon est fondée en 1920 par Félix Dandenault, le curé J.H. Beaudry et le promoteur L.H. Marcotte, afin de permettre aux cultivateurs de communiquer plus facilement, grâce à cette invention révolutionnaire qui existe depuis presque 50 ans au moment de la création de l’entreprise. Son but est d'offrir et de maintenir le service téléphonique à la population de Saint-Simon et des environs, permettant aussi aux cultivateurs d’avoir accès au service téléphonique de longue distance avec, entre autres, Saint-Hyacinthe. La popularité du concept s’étendra aux villages voisins, contribuant à la création de la Ligne téléphonique des cultivateurs de la Province de Québec en 1923, dont le siège social sera à Saint-Simon, regroupant les cultivateurs de Sainte-Rosalie, Saint-Liboire et Saint-Hugues. Au cours des années qui suivent, d’autres municipalités se joignent à l’entreprise mère, mais chaque filiale administre ses affaires de façon autonome. La Ligne téléphonique des cultivateurs de Saint-Simon fonctionne durant plus de 40 ans, présidée par le Dr Arsène Lafrenière (1920-1923), Pierre Lajoie (1923, 1929-1943), Gilbert Chicoine (1924-1929), L.H. Marcotte (1943-1958), Antonio Cusson (1958-1960), Georges de Grandpré (1960-1961) et Albani Sylvestre (1961-1962). À compter de 1962, les minutes n’ont pas été conservées, mais une poursuite judiciaire est entamée par L.H. Marcotte. La Ligne téléphonique des cultivateurs de Saint-Simon est finalement vendue, avec sa compagnie mère et les autres filiales, à Télécommunications Richelieu ltée de Sorel en 1966.

Joseph-Henri Lemaire St-Germain est né à Repentigny, district de L'Assomption, le 15 juillet 1833. Fils de Venant-Émery Lemaire St-Germain et de Marie-Angélique Prévost, il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1845 à 1853 et après de brillantes études universitaires, il est admis à la pratique de la médecine en 1854. Il exerce sa profession à Stanfold (Princeville), district d'Arthabaska, de 1854 à 1870. Par la suite, la famille déménage à Saint-Hyacinthe où le docteur J.H.L. St-Germain est également pharmacien et échevin, mettant en place des mécanismes pour lutter contre l’épidémie de variole de 1885. Premier président de l'Association-médico-chirurgicale du district de Saint-Hyacinthe, il écrit des travaux sur la médecine et donne plusieurs conférences sur le sujet. Il épouse en premières noces Marguerite-Anne (Nancy) Morison, fille de Donald-George Morison, notaire de Saint-Hyacinthe, et Marie-Rosalie Angélique Papineau, le 22 avril 1863. Elle décède en mars 1875 et, quatre ans plus tard, le 24 septembre 1879, il épouse Marie-Anna Prince, d'Arthabaska, veuve du Dr Urgel Médéric Poisson. Ami du Dr Séraphin Gauthier, qui hébergea Wilfrid Laurier durant ses études, il aura l’occasion de fréquenter ces deux hommes car sa fille aînée Émilie épouse le Dr J.C. Séraphin Gauthier (fils) en 1887, établi à Saint-Ephrem d’Upton. Après une brillante carrière de médecin et de pharmacien ayant son lieu d’affaires sur la rue Cascade, il décède à Saint-Hyacinthe le 23 novembre 1893 et est inhumé dans le cimetière de la Cathédrale à Saint-Hyacinthe.

Victor Chabot est né à La Présentation, le 26 mars 1900. Il est le fils de Wilfrid Chabot, cultivateur, et de Joséphine Beauregard. Il fait ses études primaires à l'école du rang et ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1913 à 1921. Il étudie le droit à l'Université de Montréal de 1921 à 1924 et est admis au barreau la même année. Le 3 février 1925, il débute sa carrière au bureau de l'avocat J.-O. Beauregard. En 1926, il épouse Clara Durette. De 1926 à 1936 et de 1939 à 1944, il est substitut au Procureur de la Couronne. En 1936, il est nommé Conseiller du Roi et, en 1944, il accède à la magistrature comme juge à la Cour du Magistrat. À ce titre, il préside quatre enquêtes royales: Taxi Owner en 1960, Hôpital Jean-Talon de Montréal en 1961, Sanatorium Ross de Gaspé en 1962 et Sanatorium Bégin de Sainte-Germaine de Dorchester en 1962-1963. Il consacre aussi son temps au bénévolat et il participe à de nombreuses campagnes de charité ou de financement, à des comités de lutte à la pauvreté durant la Crise économique des années trente et à des campagnes en faveur des bonds de la Victoire durant la Seconde Guerre mondiale. Il est de toutes les campagnes touchant le Grand et le Petit Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est président du Camp de santé de Contrecoeur et de la Ligue Antituberculeuse de Saint-Hyacinthe. En politique municipale, il est échevin et président du comité des finances de 1932 à 1944. Il décède à Saint-Hyacinthe, le 24 août 1974, et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Louis-Joseph-Émile Girard est né à Sainte-Rosalie, le 22 septembre 1901. Il est le fils de François-Xavier Girard, cultivateur, et de Rose-Alba Côté. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1916 à 1924 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1924 à 1928. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 2 juin 1928. Maître de discipline au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1928 à 1932 et vicaire à L'Ange-Gardien de Rouville de 1932 à 1935, il est alors prêté au diocèse d'Amos. Il est curé-fondateur des paroisses Rochebeaucourt et de Lac Despinassy en 1935 et 1958. Missionnaire colonisateur du diocèse depuis 1945, il est fait chanoine honoraire d'Amos en 1953. Il décède à Barraute, en Abitibi, le 16 novembre 1976. Il est inhumé au cimetière de Sainte-Rosalie.

Cyriac-Léopold-Napoléon Angers est né à Saint-Pie-de-Bagot, le 14 avril 1853. Il est le fils de Christophe Angers, forgeron, et d'Euphémie Saint-Jean. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe moins trois mois de théologie au Grand Séminaire de Montréal et près de deux ans à Sorel. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 15 août 1878. Il exerce son ministère comme vicaire à Farnham de 1878 à 1880, à Saint-Pierre de Sorel de 1880 à 1884, à Saint-Ours en 1884-1885, à Iberville en 1885-1886 puis comme curé à Dunham de 1886 à 1893, à Adamsville, où il a terminé l'intérieur de l'église, de 1893 à 1900, à Rougemont, où il termine aussi l'intérieur de l'église, en 1900-1901, à Saint-Barnabé-Sud de 1901 à 1909 et à Saint-Aimé de 1909 à 1915. Il se retire à Adamsville en 1915 et y décède le 16 juillet 1922.

Maurice Déry est né à Bedford, le 25 février 1912. Il est le fils d'Aristide Déry, mécanicien, et de Sophie Giasson. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1932 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1932 à 1936. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 6 juin 1936. Il est professeur de sciences au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1936 à 1965. Il retourne aux études à l'Université de Montréal en 1937-1938 et de 1941 à 1943 et il y obtient un Baccalauréat en sciences. Il enseigne à l'École de Médecine vétérinaire de 1947 à 1965 et publie un ouvrage intitulé 'Éléments de sciences nucléaires, atome', à Saint-Hyacinthe, qui connaît trois tirages 1958, 1959 et 1963. La dernière édition révisée et augmentée a été publiée aux Éditions Beauchemin. De 1965 à 1982, il exerce son ministère comme curé de Saint-Luc de Granby. Il se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1982 et décède à l'Hôtel-Dieu, le 2 mai 1994. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Ferdinand Gagnon est né à Saint-Hyacinthe, le 8 juin 1849. Il est le fils de Jean-Baptiste Gagnon et d'Élisabeth Marchessault. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1859 à 1865 puis devient clerc chez les avocats Letendre et Papineau de Saint-Hyacinthe. En 1868, il s'établit à Concord, New Hampshire, et étudie le droit américain au bureau d'avocat Marshall & Chase. L'année suivante, il enseigne le français à Manchester, New Hampshire. Il y fonde avec Adolphe-Louis Tremblay, en 1869, le journal "La Voix du peuple". En 1870, il réside à Worcester, Massachusetts, et publie "L'Étendard National". En 1874, entouré de Benjamin Sulte et d'Aram Pothier, Ferdinand Gagnon fonde "Le Travailleur", journal destiné aux Canadiens Français des États-Unis. Très actif dans les congrès concernant ses compatriotes Franco Américains, il prône leur rapatriement en sol québécois. Cet espoir est voué à l'échec. Gagnon se lance alors dans la reconnaissance des droits des Franco américains. Il décède à Worcester, le 15 avril 1886, à l'âge de 36 ans.

François-Xavier Burque est né à Saint-Hyacinthe, le 20 avril 1851. Il est le fils de François-Xavier Burque, menuisier, et de Justine Jacques. Il fait ses études classiques et sa théologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1863 à 1874. Il est ordonné par Mgr Charles Larocque, le 25 octobre 1874. Il est professeur de philosophie, de mathématiques, d'astronomie et de sciences naturelles au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1874 à 1882. Il est le concepteur de la collection d'insectes et de l'herbier du Séminaire qui furent détruits lors de l'incendie de 1963. Vicaire à Saint-Jude en 1882 puis curé de Fort-Kent, Maine, de 1882 à 1904, il se retire à Québec où il décède le 22 novembre 1923. Il est inhumé au cimetière Saint-Charles. Il est l'auteur de "La pluralité des mondes habités", des "Élévations poétiques", deux volumes, d'une biographie sur "Le Dr Pierre-Martial Bardy", d'un "Chansonnier canadien-français", de "Nova et Vetera" et d'un "Traité synthétique du jeu d'échec". Il est aussi collaborateur au "Naturaliste Canadien" et traducteur d'un missel, d'un catéchisme et d'un livre du Père Walz, "Les gloires du Précieux-Sang".

Joseph-Hector Bernard est né à Notre-Dame de Granby, le 27 décembre 1897. Il est le fils de Léandre Bernard, maître-tailleur, et d'Emma Chicoyne. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1918, sa théologie au Grand Séminaire de Montréal et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1918 à 1922. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Brunault, le 25 juillet 1922. Professeur de syntaxe au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1922 à 1926, professeur de chant et de diction il est aussi directeur artistique, de 1926 à 1947, poste qui le conduit à créer, avec ses élèves, de nombreuses pièces de théâtre au Séminaire. Il est curé de Saint-Théodore d'Acton de 1947 à 1950 et de Saint-Liboire de 1950 à 1952. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 13 avril 1952. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est le frère de l'abbé Horace Bernard.

Aimé Langlais est né dans la paroisse Notre-Dame de Granby, le 23 mai 1901. Il est le fils de Philippe Langlais, peintre, et de Roséa Degré. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1916 à 1923, sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1923 à 1926 et au Séminaire Saint-Augustin de Toronto, en 1926-1927. Il est ordonné à la Cathédrale de Montréal par Mgr Georges Gauthier, le 11 juin 1927. Professeur d'anglais au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1934, étudiant à Détroit en 1934-1935, de nouveau professeur d'anglais au Séminaire de 1935 à 1950, il est aumônier de l'Hospice Sainte-Croix, de Marieville en 1950, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de Granby de 1950 à 1954, aumônier de l'hôpital Saint-Joseph de Granby de 1954 à 1963 et aumônier chez les Frères Maristes de Saint-Hyacinthe de 1963 à 1968. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1968, il y décède le 6 septembre 1986. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

William Morin est né à Saint-Jude, le 27 juillet 1902. Il est le fils de William Morin, médecin, et d'Aline Lescault. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1923 à 1927. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1927. Il est professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1931, étudiant à Rome de 1931 à 1934, où il obtient un doctorat en droit canonique, professeur au Séminaire en 1934-1935 et professeur de droit canonique et d'écriture sainte au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1970. Il est aussi recteur du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1946 à 1949 et chanoine honoraire de la Cathédrale en 1948. Il est l'un des cinq juges au procès apostolique dans la Cause de béatification de Mgr Louis-Zéphirin Moreau de 1953 à 1955. Il fait partie du Tribunal diocésain de 1937 à sa mort et du Tribunal régional de Montréal à partir de 1947. Il décède à l'hôpital Saint-Charles le 4 janvier 1975 et il est inhumé au cimetière de la Cathédrale.

Charles-Agapit Beaudry est né à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 15 octobre 1855. Il est le fils de Janvier Beaudry, cultivateur, et de Marie-Louise Chicoyne. Il fait ses études classiques et sa théologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe et au Grand Séminaire de Montréal de 1868 à 1881. Il est ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 1er mai 1881. Il est vicaire à La Présentation de 1882 à 1887, missionnaire-colonisateur pour le Manitoba de 1887 à 1893, directeur du journal "Le colonisateur canadien" de Montréal de 1888 à 1893, curé-fondateur de la paroisse Saint-Hyacinthe de La Salle, au Manitoba de 1891 à 1893, procureur de l'évêché de Saint-Hyacinthe de 1893 à 1911. Il est nommé chanoine titulaire de la Cathédrale en 1893. Il exerce son ministère comme curé à Saint-Damase de 1911 à 1913 et à Saint-Antoine-sur-Richelieu de 1913 à 1928, où il reconstruit l'église incendiée. Retiré au monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe en 1928, il décède à l'hôpital Saint-Charles, le 8 juin 1942. Il est inhumé au cimetière de la paroisse Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il est l'un des fondateurs de l'hôpital Saint-Charles qui porte d'ailleurs l'un de ses prénoms.

Raoul Dufresne est né dans la paroisse Sacré-Coeur de Montréal, le 18 août 1900. Il est le fils d'Ovila Dufresne, comptable, et de Delvina Paquin. Il fait ses études classiques à l'École Saint-Jean l'Évangéliste de Montréal et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1918 à 1921. Il fait sa théologie au Grand Séminaire de Montréal et est ordonné prêtre, en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1927. Il est régent de salles au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1927-1928, vicaire à Sainte-Brigide d'Iberville de 1928 à 1930, à Saint-Hilaire en 1930-1931, à Sainte-Pudentienne de 1931 à 1933, à Saint-Dominique en 1933-1934, à Saint-Hilaire en 1934-1935, de nouveau à Sainte-Brigide de 1935 à1939 et à Saint-Aimé de 1939 à1942. Il est curé de Sainte-Sabine de 1942 à 1945, d'Adamsville de 1945 à 1949, aumônier de l'Hospice Sainte-Croix, de Marieville, en 1949-1950, curé de Saint-Théodore d'Acton de 1950 à 1960 et de West-Shefford de 1960 à 1965. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1965, il décède au Centre Hospitalier Honoré-Mercier, le 26 juin 1986. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Auguste Lévesque est né à Roxton Falls, le 3 juillet 1889. Il est le fils de Louis-Nérée Lévesque, cultivateur et inspecteur d'écoles, et de Flora-Victoria Wood. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1903 à 1912 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1912 à 1915 et à Saint-Hyacinthe en 1916. Il est ordonné au Séminaire de Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 15 août 1916. Il est attaché au Séminaire de Saint-Hyacinthe comme maître de discipline en 1917, professeur d'anglais de 1917 à 1940, économe de 1940 à 1944, de nouveau comme professeur d'anglais de 1944 à 1953, aumônier et confesseur des Soeurs de Sainte-Marthe, au Séminaire de 1953 à 1955. Retraité depuis juin 1955, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier le 27 mai 1971. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire. Il est le frère de l'abbé Nérée Lévesque.

Armand Saint-Pierre naît à Saint-Pie de Bagot, le 30 juillet 1896. Il est le fils de Edmond Saint-Pierre, cultivateur, et de Albina l'Heureux. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1909 à 1917 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1917 à 1921. Il est ordonné à l'église de Saint-Pie par Mgr Brunault, le 24 juillet 1921. Il est vicaire à Saint-Joseph de Sorel de 1921 à 1927, à Bedford de 1927 à 1930, à Saint-Liboire de 1930 à 1931 et à Sainte-Famille de Granby de 1931 à 1936. Il est curé de Saint-Armand de 1936 à 1942, de Roxton Pond de 1942 à 1954 et de la paroisse Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe de 1954 à 1968. Il décède le 5 juin 1972, à Mont-Laurier. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Charles-Émile Senay est né à L'Ange-Gardien, comté de Rouville, le 24 avril 1894. Il est le fils de François-Xavier Senay, cultivateur, et de Marie Maynard. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1908 à 1916 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1916 à 1920. Il est ordonné prêtre, en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Alexis-Xyste Bernard le 26 juillet 1920. Professeur et maître de discipline au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1920 à 1924, il est nommé vicaire à Acton Vale de 1924 à 1931, aumônier du monastère du Précieux-Sang de 1931 à 1935, curé de Clarenceville de 1935 à 1940, de Saint-Marc de 1940 à 1950, de Saint-Antoine de 1950 à 1959. Il décède le 21 février 1959 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe

Rosario Martin est né, le 22 décembre 1882, à Saint-Alphonse de Granby. Il est le fils de François Martin, cultivateur, et de Célina Bourque. Il fait ses études classiques au Collège de Saint-Laurent de 1896 à 1904 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1904 à 1908. Il est ordonné prêtre en l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 25 juillet 1908. Vicaire à Farnham en 1908, il devient la même année professeur d'anglais et de mathématiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il occupe ce poste jusqu'en 1949. Il sera par la suite aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe au Séminaire et assistant-aumônier chez les Soeurs de La Présentation de Marie. Il décède le 5 octobre 1973. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Nérée Lévesque est né à Roxton Falls, le 4 octobre 1877. Il est le fils de Louis-Nérée Lévesque, inspecteur d'écoles, et de Flora Wood. Il fait ses études classiques à l'École normale Jacques-Cartier et au Collège Sainte-Marie et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1899 à 1902 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1903. Il est ordonné dans sa paroisse natale, le 12 juillet 1903, par Mgr Brunault. Il exerce son ministère comme vicaire à Farnham en 1903-1904, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en 1904-1905 puis il part étudié à Rome d'où il revient, en 1908, docteur en philosophie et en théologie. Il est ensuite vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1908 à 1910, à Saint-Ours en 1910-1911, à Saint-Denis sur Richelieu en 1911-1912 et à la Cathédrale de 1912 à 1915. Il est curé de Pike River de 1915 à 1921, de Sainte-Brigide d'Iberville de 1921 à 1924, et de Saint-Hilaire de 1924 à 1934. Retiré à Roxton Falls puis à l'hôpital Saint-Charles où il accepte la charge d'aumônier de 1943 à 1946, il décède le 4 juin 1946 et est inhumé dans la crypte du Séminaire. Il est le frère de l'abbé Auguste Lévesque.

Évangéliste Larocque est né à Sainte-Hélène, le 28 février 1888. Il est le fils d'Hormidas Larocque et de Cordélie Beaudoin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1908 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1908 à 1912. Il est ordonné prêtre à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 25 juillet 1912, par Mgr Alexis-Xyste Bernard. Il est professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1912-1913, vicaire à Acton-Vale de 1913 à 1915, à Farnham de 1915 à 1917, à Saint-Denis-sur-Richelieu de 1917 à 1919, à Saint-Nazaire en 1919-1920, au diocèse de Burlington de 1920 à 1923, à Notre-Dame de Sorel de 1923 à 1926, curé de Dunham de 1926 à 1933, de Sainte-Victoire de 1933 à 1944, de Saint-Robert de 1944 à 1951 et de Saint-Paul d'Abbotsford de 1951 à 1962. Il se retire à Granby en 1962 et décède le 31 août 1974. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Raymond Chaput est né, le 7 mars 1903, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il est le fils d'Éphrem Chaput, cultivateur et comptable, et de Philomène Phaneuf. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1923 à 1927. Il est ordonné prêtre, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles le 11 juin 1927. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1929, il est vicaire à Saint-Valérien en 1929-1930, à Beloeil de 1930 à 1933, à Marieville de 1933 à 1941, à Iberville 1941-1942, à Saint-Antoine-sur-Richelieu de 1942 à 1944, curé de Frelighsburg de 1944 à 1951, de Saint-Robert de 1951 à 1959 et de Saint-Jean-Baptiste de Rouville de 1959 à 1966. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il y décède le 12 août 1973. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Le Séminaire Christ-Roi de Saint-Hyacinthe est fondé, en 1935, dans le but de former des prêtres. Jusqu'en 1952, les cours de théologie se donneront au Petit Séminaire de Saint-Hyacinthe. Le 21 septembre 1952, le Grand Séminaire est remis à Mgr Arthur Douville alors évêque de Saint-Hyacinthe, le délégué apostolique, Mgr Ildebrando Antoniutti, préside la cérémonie de bénédiction. Le déclin des vocations sacerdotales, au début des années 1970, contraint les autorités ecclésiastiques à se départir de l'édifice. Le Cégep de Saint-Hyacinthe occupe les locaux durant quelques années et, en août 1989, le bâtiment est vendu à des intérêts privés.

Fils de Zéphirin Charbonneau et de Marie-Louise Larivière, Charles-Émile Charbonneau est né à Saint-Jude, le 27 mars 1921. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1943. Il est co-architecte de la façade du Séminaire. Il décède à Bromont, le 10 décembre 1978.

Roger Bouvier est né à Saint-Simon de Bagot le 23 mars 1917. Il est le fils d'Alcide Bouvier et de Paméla Racine. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1931 à 1938 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1938 à 1942. Il est ordonné prêtre le 30 mai 1942 en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Arthur Douville. Il est maître de discipline et professeur de liturgie au Séminaire de 1942 à 1944. Il exerce son ministère comme vicaire à la paroisse Saint-Eugène de Granby de 1944 à 1953, aumônier diocésain des scouts catholiques de 1952 à 1957, aumônier d'Action catholique et d'Action sociale de 1953 à 1957, aumônier au Mont-Sacré-Coeur de Granby de 1957 à 1962, aumônier diocésain des scouts et des guides catholiques de 1959 à 1966, curé de Knowlton de 1962 à 1966 et curé de la paroisse Saint-Athanase d'Iberville de 1966 à 1983. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il y décède le 4 août 1984. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Alfred Pépin est né, le 22 avril 1891, à Saint-Paul-d'Abbotsford. Il est le fils de Léandre Pépin et d'Adéline Gibeau. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1906 à 1914 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1914 à 1917. Il est ordonné prêtre en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 25 juillet 1918, par Mgr Alexis-Xyste Bernard. Il est professeur et maître de discipline au Séminaire en 1918-1919. Il exerce son ministère d'abord comme vicaire à la paroisse de Saint-Hilaire de 1919 à 1920, à Sainte-Madeleine en 1920-1921, à Saint-Charles-sur-Richelieu en 1921, à Saint-Antoine-sur-Richelieu de 1921 à 1927, à Marieville de 1927 à 1933 puis comme curé à Sainte-Sabine de 1933 à 1942, à Henryville de 1942 à 1952 et à Saint-Mathieu de Beloeil de 1952 à 1960. Il est fait chanoine honoraire du chapitre de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le 26 juin 1956. Retiré au Séminaire depuis le 13 juillet 1960, il décède le 12 juin 1984. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Gérard Perreault est né à Saint-Jude en 1916. Il est le fils d'Alphonse Perreault et de Clara Delorme. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1931 à 1937 et sa théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa de 1938 à 1942. Il est ordonné prêtre à Ottawa en 1942. Membre de la Société des Pères Blancs, il part en mission en Afrique. Il est assassiné en Ouganda, le 25 janvier 1971.

Fils d'Hormidas Laplume et d'Élise Enaire (Heney), Henri-Jean-Baptiste Laplume est né, le 9 novembre 1909, à Sainte-Anne de Lawrence (Massachusetts, États-Unis). Il fait ses études classiques au Séminaire de Nicolet de 1922-1925 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1925-1931, puis sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1931-1935. Il est ordonné prêtre le 15 juin 1935, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe. D'abord auxiliaire et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1940, il est nommé vicaire à Notre-Dame de Sorel de 1940 à 1944, aumônier à l'Académie du Sacré-Coeur de Sorel de 1944 à 1954, curé fondateur de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Tracy de 1954 à 1984, nommé prélat d'honneur le 8 mai 1978, reçu chevalier de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le 24 septembre 1978, collaborateur au ministère paroissial à Saint-Ours en 1984-1985, curé de Saint-Robert en 1985 et vicaire à Marieville de 1986 à 1988. Il se retire au Séminaire en 1988. Mgr Laplume décède le 12 mars 1996, à l'âge de 86 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Fils de Guy Desrosiers, commissaire industriel, et de Joan Duckett, Claude Desrosiers est né le 19 juin 1953. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1966 à 1970 et au cégep de Saint-Hyacinthe de 1973 à 1976. Il obtient un baccalauréat en anthropologie de l'Université de Montréal et une maîtrise dans le même domaine de l'Université McGill.

Bernard Proulx est né à Saint-Aimé, le 1er juin 1935. Il est le fils de Michel Proulx et de Priscilla Parenteau. Il fait son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1948 à 1956 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1956 à 1960. Il est ordonné prêtre à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Arthur Douville, le 12 juin 1960. De 1960 à 1965, il est maître de discipline et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il occupe le poste de directeur des élèves de 1965 à 1981, celui d'assistant procureur de 1982 à 1992 et il cumule, durant la même période, le poste de curé de Saint-Simon à demi-temps. Il est vice-supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1991-1992. Il occupe le poste de procureur du Séminaire depuis août 1992. Il est décédé le 16 janvier 2016, à l'âge de 80 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Roland Bibeau est né le 3 février 1930, dans la paroisse St. Mary's de Newport, Vermont. Il est le fils de Chrysostome Bibeau, mécanicien, et de Aurore Legendre. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1943 à 1951 et en théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1951 à 1953, il est ordonné le 8 décembre 1954, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Marc Lacroix. Au cours de sa carrière, il a occupé les postes suivants : secrétaire et assistant-chancelier, aumônier des Guides et Jeannettes de la ville de Saint-Hyacinthe, de 1955 à 1957, auxiliaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1957-1958, vicaire à Saint-Athanase d'Iberville de 1958 à 1962, vicaire à Saint-Pie de 1962 à 1967, vicaire à Saint-Gabriel-Lalemant de Sorel, de 1967 à 1984, aumônier de la pastorale scolaire à la Commission scolaire régionale Carignan de Sorel de 1969 à 1984, curé à l'Enfant-Jésus de Tracy de 1984 à 1992. Il a été également aumônier d'État du Cercle Val d'Estrie des Filles d'Isabelle de 1990 à 1992. Retiré au presbytère de Saint-Pierre de Sorel puis en juin 1993 au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il y est décédé le 2 juillet 1993. Ses funérailles ont eu lieu à la Chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe suivi de l'inhumation dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.

Armand Laliberté est né à Saint-Liboire, le 29 mai 1908. Il est le fils d'Ernest Laliberté et de Marie-Louise Rivard. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1923 à 1931 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1931 à 1935. Il est ordonné prêtre, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 15 juin 1935. Il occupe différents postes au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1953; directeur spirituel, directeur des élèves, professeur. Il est aumônier de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1953 à 1959, curé à Saint-Antoine-sur-Richelieu en 1959-1960, à Saint-Mathieu de Beloeil de 1960 à 1968 et à Saint-Eugène de Granby de 1968 à 1975. Retiré au Séminaire en 1975, il est vicaire à Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe de 1975 à 1979 puis aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe de 1975 à 1979. Il a rédigé « Album-souvenir, centenaire de Saint-Liboire, 20-24 juin 1957, 1857-1957 », Saint-Hyacinthe, Imprimerie La Providence, 1957, 104 p. et « 50 psaumes : les psaumes qui ne sont pas dans l'ouvrage de M. l'abbé Noël Quesson », Saint-Hyacinthe, Éditions JML, 1987, 489 p. Il est décédé le 9 mai 2001, au service de santé du Séminaire, à l',ge de 92 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Né à Sorel le 25 octobre 1925, fils de Pierre Cournoyer, mécanicien, et de Albina Bi beau, Georges-Henri Cournoyer fait ses études à l'Académie du Sacré-Coeur à Sorel, puis au Séminaire de Saint-Hyacinthe (1937-1945) et sa théologie au Séminaire de Québec (1945-1946) et au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe (1946-1949). Ordonné le 11 juin 1949, en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Arthur Douville, le même jour que son frère Bernard, il occupe successivement le poste de vicaire pour les paroisses suivantes: Marieville (1949-1958), Saint-Joseph de Granby (1958-1959), Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (1959-1968), Saint-Roch-de-Richelieu (1968-1976) et vicaire-économe pour cette dernière paroisse (septembre à novembre 1976). Il est ensuite nommé curé des paroisses de Saint-Joseph-de- Sorel (1976-1983) et de Saint-Mathias ( 1984-1989), poste qu'il quitte pour cause de maladie afin de prendre sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe de décembre 1989 jusqu'à sa mort survenue le 14 novembre 1995. Les funérailles eurent lieu le 16 novembre en l'église de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant

de Sorel suivi de son inhumation dans le cimetière des Saints-Anges de Sorel. Il était membre de l'Opus Dei. Généalogiste et historien, l'abbé Cournoyer s'intéresse à la généalogie à partir de 1942, alors qu'il commence à accumuler de nombreux répertoires du Québec, de l'Ontario et de la Nouvelle-Angleterre pour documenter l'histoire de la famille Hus-Cournoyer. En 1967, il demande aux archives diocésaines de lui prêter la documentation généalogique de Mgr Napoléon Delorme (1895-1966) et de l'abbé Pierre Loiselle (1895-1965) afin de dresser des fiches de famille pour l'ensemble du diocèse de Saint-Hyacinthe, projet qu'il laisse en cours à son décès mais sur lequel il aura travaillé une trentaine d'année et qui se compose d'environ 200 000 fiches classées par ordre alphabétique de familles. A son

décès, la chancellerie diocésaine transfère le fonds Cournoyer qui lui était légué au Centre d'archives du Séminaire. Le chercheur a laissé également au Centre sa collection de répertoires et de volumes généalogiques de même que sa bibliothèque personnelle à la Bibliothèque du Séminaire de Saint-Hyacinthe. L'abbé Cournoyer a été l'un des membres fondateurs de la Société d'Histoire de la Vallée du Richelieu en 1952 où il joue le rôle de vice-président ( 1955-1957), de président ( 1957-1958) et de conseiller juridique (1977-1980). Cet organisme lui remet en 1990 une médaille de mérite. Membre de la Société généalogique canadienne-française, il reçoit le 9 octobre 1993 un certificat de membre émérite. Il est aussi membre de la Société d'histoire de Québec, de la Société d'histoire et de généalogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Société de généalogie de Lanaudière, membre fondateur de la French-Canadian and American Genealogical Society de Pawtuckett en 1977 et il est le premier président (1988- 1990) et membre fondateur de la Société montérégienne de généalogie. Toujours intéressé par l'histoire, il obtient en 1970 une charte pour la Société historique Pierre-de-Saurel qui devient une société autonome détachée de la Société d'histoire de la Vallée du Richelieu. En 1972, il est élu au conseil d'administration à titre de conseiller et il occupe la présidence en 1974-1975. Il est membre fondateur de la Société historique de Saint-Mathias en 1985. En 1973, il collabore aux travaux du Centre de recherches appliquées Richelieu-Yamaska qui entreprend des recherches sur les maladies héréditaires dans cette région. Il fait alors (avec l'aide d'une équipe) le relevé des actes civils pour le comté de Richelieu. Il a prononcé de nombreuses conférences et rédigé de nombreux ouvrages. Il a fait partie du conseil d'administration du Centre d'archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe, à titre de conseiller, de 1990 à sa mort. Il a légué une collection de 380 sculptures et objets sur le thème de la Vierge au Séminaire de Saint-Hyacinthe qui en fait l'exposition à sa chapelle. Les pièces de cette collection amassées en partie au fil de ses nombreux voyages proviennent d'une centaine de pays différents. Plusieurs madones lui ont également été offertes en cadeau. De plus, il aide à la fondation de la Coopérative du Séminaire en 1944- 1945 et il travaille dans le domaine du syndicalisme: conseiller moral du Syndicat des employés du cuir et de la chaussure de Marieville en 1951, aumônier du premier syndicat d'enseignants de Marieville en 1957

et conseiller moral du Conseil central des syndicats nationaux de Sorel et de 37 syndicats affiliés entre 1969 et 1976. Il est aussi l'auteur des ouvrages suivants: "La seigneurie de Monnoir et ses seigneurs", texte d'une conférence prononcée le 31 octobre 1954, Société historique de la Vallée du Richelieu, 1954, 16 p., (6e cahier); "Annotations marginales (mariages) Saint-Ours-sur-Richelieu", compilées par Georges-H. Cournoyer et Benoît Pontbriand, Sillery, 1987, 178 p., (no 113); "St-Pierre, Sorel, Co. Richelieu, 1675-1858, baptêmes, mariages, sépultures", Société de généalogie de Lanaudière, Joliette, 1990-1991, 3 volumes. Le travail de l'abbé Cournoyer s'ajoute à celui des Tanguay, Godbout, Loiselle et Déjordy qui ont fait de la généalogie une science à la portée de tous ceux qui désirent retracer leurs

ancêtres. Il est décédé le 14 novembre 1995, à l'âge de 70 ans, à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Il est inhumé à Sorel.

Laurent-Bruno Ward est né le 21 mai 1899 à Kamouraska. Il est le fils de Thomas Ward et de Célina Leclerc dit Francoeur. Il fait ses études classiques au Petit Séminaire de Québec de 1916 à 1920 et au Collège de Sainte-Anne de La Pocatière de 1920 à 1922. Optant pour la vie monastique, il fait sa théologie chez les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-Wandrille (Rouen) en France. Il est ordonné prêtre à Sherbrooke, par Mgr A.-O. Gagnon, le 9 février 1930. Il est professeur et bibliothécaire au Scholasticat de Saint-Benoit-du-Lac de 1930 à 1945. Il quitte le monastère pour des raisons de santé en 1945 et est incardiné au diocèse de Saint-Hyacinthe. Il exerce son ministère à Granby de 1945 à 1950 et de 1953 à 1955. Il est aumônier de l'Action sociale de 1948 à 1953, aumônier de l'Ecole des Arts et Métiers et professeur de sciences naturelles au Collège Mgr Prince de 1950 à 1955. À Saint-Hyacinthe, il est aumônier au noviciat des Frères Maristes et aumônier et professeur à l'École des Textiles de 1955 à 1960. Il est curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge de 1960 à 1963 et de Saint-Marc-sur-Richelieu de 1963 à 1970. Il prend sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1970. Il y décède le 10 novembre 1978. Il est inhumé au cimetière de Kamouraska.

Fulgence Phaneuf est né à Saint-Denis-sur-Richelieu le 8 février 1899. Il est le fils d'Alphonse Phaneuf et d'Octavie Huard. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1913 à 1921 puis à l'Université de Montréal. Il est chimiste-analyste à la Commission des Liqueurs du Québec. Il épouse le 23 juin 1931, à la paroisse Immaculée-Conception de Montréal, Elisabeth Yvette Trudel. Il décède à Saint-Hilaire, le 5 octobre 1971.

Raoul Martin est né à Saint-Ours, le 12 septembre 1898. Il est le fils de Toussaint Martin, cultivateur, et de Mathilda Archambault. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1912 à 1919 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1919 à 1923. Il est ordonné prêtre à Saint-Hyacinthe, le 25 juillet 1923, par le cardinal Raymond-Marie Rouleau. Il est professeur d~ français en rhétorique au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1923-1924. De 1924 à 1926, il étudie à l'Ecole normale supérieure de l'Université Laval à Québec et y obtient une licence ès lettres. L'abbé Raoul Martin sera professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1961. Retiré au Séminaire, il se consacre à sa passion; la sculpture. On lui doit les encadrements du chemin de la croix, six chandeliers, le banc dit cérémonial, le baptistère et un autel dédié à Saint-Jean Baptiste; tous sculptés à la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est l'auteur de la brochure du père Pratte qui connaît deux éditions;« M. le Chanoine Léon Pratte », publié à Québec, L'Action Sociale Limitée, 1931, 27 p. et « M. le Chanoine Léon Pratte », Saint-Hyacinthe, Le Courrier, 1945, 22 p. Il décède le 21 décembre 1981 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Maurice Hallé est né à Sherbrooke en 1906. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1923 à 1926. Il est cultivateur à Sweetsburg de 1931 à 1958, secrétaire de la Société des Eleveurs de chevaux canadiens de la province de 1945 à 1965 et président de la Régie des marchés agricoles du Québec. Il décède à Cowansville, le 5 avril 1991.

Albert Brodeur est né à Sainte-Hélène de Bagot, le 23 septembre 1900. Il est le fils de Stanislas Brodeur, cultivateur, et d'Alexandrine Bouvier. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1919 à 1926 et il étudie la théologie au Séminaire de Mont-Laurier de 1926 à 1930. Il est ordonné prêtre, dans la Cathédrale de Mont-Laurier, par Mgr Limoges le 11 mai 1930. Il exerce son ministère d'abord comme vicaire à Saint-Jovite en 1930-1931 et à Ferme-Neuve de 1931 à 1933. Curé-fondateur de Chute-Saint- Philippe de 1933 à 1937 puis de Val-Saint-Gilles de 1937 à 1942, il est curé de Saint-Joseph de Val-Barette de 1942 à 1961 puis de la paroisse Coeur-Immaculée-de Marie de Mont-Laurier de 1961 à 1973. Retraité au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1973, il décède le 28 août 1985. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Antonio Gouin est né à Saint-Ours, le 7 juin 1892. Il est le fils de Joseph Gouin, navigateur, et de Geneviève Duhamel. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1906 à 1914 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1913 à 1917. Il est ordonné à Mont-Laurier par Mgr Brunet, le 22 décembre 1917. Secrétaire de l'évêché et vicaire de la Cathédrale de Mont-Laurier en 1917- 1918, vicaire à Sainte-Agathe-des-Monts en 1918, il décède à Sorel, le 12 avril 1970. Il est inhumé à Sorel.

Michael McGivney est né à Waterbury, Connecticut, le 12 août 1852. Il est le fils de Patrick McGivney et de Mary Lynch. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1868 à 1870, au Séminaire Notre-Dame-des-Anges à Niagara Falls, New York, au Collège Sainte-Marie de Montréal en 1872-1873, au Séminaire St. Mary de Baltimore de 1873 à 1877. Il est ordonné prêtre, le 22 décembre 1877. Il est affecté à l'église St. Mary de New Heaven Connecticut. En 1882, il fonde les Chevaliers de Colomb. Il décède de la tuberculose, à Thomaston, Connecticut, le 14 août 1890. Une plaque commémorant le centenaire de fondation de Chevaliers de Colomb a été installée dans le hall d'entrée du Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 4 juillet 1981.

Louis Paquet est étudiant à la Faculté de foresterie et de géodésie de l'Université Laval, en 1985.

Horace Bernard est né à Notre-Dame de Granby, le 23 avril 1901. Il est le fils de Léandre Bernard, maître-tailleur, et d'Emma Chicoine. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923. Il entre au Grand Séminaire de Montréal en 1923 et est ordonné prêtre, à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1927. Il exerce son ministère, d'abord comme vicaire à Beloeil en 1928, à Acton Yale de 1928 à 1937, à la paroisse Christ-Roi de Saint-Hyacinthe de 1937 à 1939, à Sainte-Rosalie en 1939, à Saint-Pierre de Sorel en 1940-1941 et à Beloeil de 1941 à 1943. Il est nommé aumônier de l'Hospice Sainte-Croix à Marieville le 14 septembre 1943. Il est curé à Saint-Marcel de 1944 à 1951, à Dunham de 1951 à 1954 et à Rougemont de 1954 à 1958. Il se retire à La

Providence en 1958. Copropriétaire d'un domaine au Lac Brais, il est l'un des fondateurs du Camp Boisjoly. Il est aussi l'auteur d'un manuel de diction intitulé« Parlons bien », Saint-Hyacinthe, Les Éditions de la Bonne Chanson, 1950, 102 p. L'abbé Horace Bernard décède à Saint-Hyacinthe le 24 novembre 1976. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.

Athol Murray est né à Toronto le 9 janvier 1892. Il est le fils de James Peter Murray, homme d'affaire, et de Nanno Hayes. Il fait des études au Collège Loyola de Montréal, au Collège St. Michael's de Toronto et son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1904 à 1912. De retour à Toronto il étudie le droit au Toronto's Osgoode Hall et travaille pour différents journaux dont le Toronto World et le Toronto Star. Il entre faire ses études théologiques au St.Augustine's Seminary de Toronto et est ordonné prêtre en juin 1918 à la Cathédrale de Toronto. Il exerce son ministère comme vicaire à Orillia et dans la paroisse Sainte-Anne de Penetanguishene en Huronie. À cet endroit il s'active à faire connaître l'histoire des francophones de ce coin du pays. Il organise la reconstruction du fort Sainte-Marie et il prône la canonisation des Martyrs canadiens. Nommé à Régina en 1923, il se retrouve, suite à sa demande, à Wilcox Saskatchewan en 1927 où il fonde un établissement oecuménique, le Collège Notre-Dame. Il est décédé le 15 décembre 1975 à Wilcox. Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse.

Joseph Gagnon est né à Saint-Robert, le 27 janvier 1907. Il est le fils d'Evariste Gagnon, cultivateur, et de Louise Lataille. Après des études au Mont Saint-Bernard de Sorel, il devient cultivateur. Il est portier au Séminaire de 1957 jusqu'à sa retraite, en 1977. Il est depuis retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Paul Gingras est originaire de Manchester, New Hampshire. Il étudie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1916. Il est journaliste. Il décède le 23 janvier 1977.

La collection comprend des coupures de presse et quelques numéros de périodiques concernant le système d'éducation québécois, le rôle du clergé et de l'Etat, le Bill 60, les collèges classiques, les écoles publiques et privées.

Joseph-Aimé Lemonde est né à Sainte-Rosalie le 2 novembre 1869. Il est le fils de François Lemonde, cultivateur, et de Rose-de-Lima Côté. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1884 à 1892 et sa théologie au Grand Séminaire d'Ottawa de 1892 à 1896. Il est ordonné à la basilique d'Ottawa par Mgr Duhamel, le 30 mai 1896. Il est vicaire de Montebello de 1896 à 1898 et de Clarence-Creek en 1898; année où il devient curé fondateur de Saint-Gérard-de-Montarville. Il est aussi curé de Marionville de 1908 à 1916, vicaire à Sainte-Claire-de- Tétraultville de 1916 à 1918, à Saint-François-d'Assise en 1918-1919 et à Sainte-Catherine en 1919- 1920. Retiré dans sa paroisse natale de Sainte-Rosalie en 1920, il suit des cours à l'Institut d'Oka et à Saint-Anne-de-la-Pocatière où il obtient plusieurs diplômes en agriculture. Il s'implique fortement dans les domaines agricoles et coopératifs de son milieu. Il a fondé la première Caisse populaire de Sainte-Rosalie en opération de 1927 à 1931. Il décède le 31 juillet 1945 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Amédée-Wilfrid Proulx est né à Sanford, Maine, le 31 août 1932. Il est le fils de Francis Proulx et de Rose Sévigny. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1946 à 1954. Il étudie la théologie au Séminaire Saint-Paul d'Ottawa et le droit canonique à l'Université de Washington. Il est ordonné à Portland, Maine, le 31 mai 1959. Il est vicaire de Saint-Joseph de Portland, de Saint-Rosaire de Caribou, de Saint-Louis de Fort Kent, de Saint-Louis d'Auburn et de Saint-Pie de Portland. Il est auditeur au Tribunal diocésain de 1967 à 1975, année où il accède à l'épiscopat comme évêque auxiliaire du diocèse de Portland. Il décède à Portland le 22 novembre 1993.

Antoine O'Donnell est né à Islington, près de Liverpool, Angleterre, le 31 juillet 1831. Il est le fils de John O'Donnell et de Brigitte Dempsey. Il fait une partie de ses études classiques et de théologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1850 à 1852 et est ordonné prêtre par Mgr Prince, le 5 août 1855. Vicaire de Sorel de 1855 à 1858, curé de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe de 1858 à 1861, d'Iberville en 1861-1862, de Saint-Denis-sur-Richelieu de 1862 à 1897, il est aumônier des Soeurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe de 1897 à 1915. Fait chanoine titulaire de la cathédrale en 1877, il décède le 25 septembre 1922. Il est inhumé dans le cimetière des Soeurs Saint-Joseph.

Le Musée du Séminaire de Saint-Hyacinthe a été fondé par l'abbé François-Xavier Burque en 1884 avec des collections d'entomologie et d'ornithologie. Ces pièces ont servi à l'enseignement des sciences naturelles selon la coutume dans les collèges classiques de l'époque. Au fil des ans, le nombre et la diversité des pièces se sont multipliés. Ces objets étaient logés dans le cabinet de physique. Après la construction du nouveau Séminaire en 1928, on installe le musée dans l'aile sud au premier étage. En 1950, l'espace est requis pour une classe. Les montres vitrées sont alors déplacées dans le corridor du premier étage et certaines pièces sont dispersées. En 1995, un rapport mentionne que le musée comprend environ 5000 objets datant de l'Egypte ancienne à aujourd'hui.

L'élément de base de l'organisation de l'éducation au Québec réside dans les commissions scolaires municipales ou régionales. En 1946-1947, les commissions scolaires reconnaissent la nécessité de se regrouper. De là naît, en 1947, la Fédération des commissions scolaires de la province de Québec.

Fondée en 1933, la Société canadienne de l'histoire de l'Église catholique comprend deux sections, anglaise et française. La Société vise à regrouper toute personne qui s'intéresse à l'histoire de l'Eglise catholique au Canada. Chaque année, la Société tient un congrès dont les communications sont publiées dans la série de ses volumes annuels.

Mgr Paul Grégoire est né à Verdun le 24 octobre 1911. Il est le fils d'Albert Grégoire, agent d'assurance, et de Marie Lavoie. Il fait ses études classiques au Séminaire de Sainte-Thérèse et sa théologie à l'Université de Montréal. Il est ordonné prêtre le 22 mai 1937. Après quelques années d'enseignement et d'études universitaires, il devient directeur au Séminaire de Sainte-Thérèse, puis aumônier des étudiants de l'Université de Montréal. Le 27 décembre 1961, il est ordonné évêque à titre d'auxiliaire de l'archevêque de Montréal, le cardinal Paul-Emile Léger. Le 11 décembre 1967, le pape Paul VI le nomme administrateur apostolique de l'archidiocèse de Montréal et, le 20 avril 1968, archevêque de Montréal. Il est promu au rang de cardinal par le pape Jean-Paul II en 1988. Il se retire en 1989. Mgr Paul Grégoire décède le 30 octobre 1993. Il est inhumé dans la chapelle funéraire des évêques dans la cathédrale de Montréal.

Les fonctions de secrétaire d'Etat du Canada, de Registraire général et de surintendant général des Affaires indiennes ont été établies en vertu de la Loi 31 Vic., c.42, sanctionnée le 22 mai 1868. Aux termes de cette Loi, le secrétaire d'État du Canada était d'office Registraire général du Canada et surintendant général des Affaires indiennes. Par décret du Conseil du 8 décembre 1869, le secrétaire d'État des provinces reçut les charges et les pouvoirs de surintendant général des Affaires indiennes et les exerça jusqu'au 1er juillet 1873. A cette date, la fonction de secrétaire d'Etat est abolie et celle de ministre de l'Intérieur établie en vertu de la Loi 36 Vic., c. 4, sanctionnée le 3 mai 1873 et promulguée le 1er juillet 1873. Les secrétaires d'État furent Hector Langevin de 1867 à 1869 et James Cox de 1869 à 1873.

Bref historique de la prohibition : La prohibition n'a jamais eu force de loi dans la province de Québec alors qu'elle est maintenue aux ÉtatsUnis de 1920 à 1933 et dans la plupart des provinces du Canada de 1921 à la Seconde Guerre mondiale. En 1921, le cabinet Taschereau demeure le premier gouvernement en Amérique à étatiser la vente des baisses alcooliques avec la création de la Commission des liqueurs. Cependant plusieurs municipalités, sous l'influence du clergé, ont défendu la vente d'alcool et de spiritueux sur leur territoire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Jean-Charles Prince est né à Saint-Grégoire-de-Nicol et, le 13 février 1804. Il est le fils de Jean Prince, cultivateur, et de Rosalie Bourg. Il fait ses études classiques au Séminaire de Nicolet de 1813 à 1822. Il suit des cours de théologie au Séminaire de Montréal de 1822 à 1826. Il enseigne la philosophie au Séminaire de Saint-Hyacinthe durant l'année scolaire 1824-1825. Il est ordonné par Mgr Jean-Jacques Lartigue, le 23 septembre 1826. Aussitôt nommé secrétaire de Mgr Lartigue, poste qu'il occupe jusqu'en 1831, il est alors désigné comme remplaçant de Messire Antoine Girouard comme directeur du Séminaire de Saint-Hyacinthe. En 1840, il retourne à Montréal et fonde les "Mélanges religieux". Le 5 juillet 1844, il est nommé évêque de Martyropolis et coadjuteur de Mgr Bourget. Mgr Jean-Charles Prince devient le premier évêque titulaire du diocèse de Saint-Hyacinthe, le 8 juin 1852. Il décède le 5 mai 1860 et est inhumé dans la crypte de l'évêché de Saint-Hyacinthe.

Louis-Philippe Allaire est né à Sainte-Théodosie, le 29 janvier 1895. Il est le fils de Charles Allaire, cultivateur, et de Cordélie Trudeau. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1908 à 1916 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1916 à 1920. Il est ordonné prêtre le 9 mai 1920. Il est ensuite nommé professeur au Collège de Saint-Jean de 1920 à 1924, vicaire à Laprairie de 1924 à 1928, à Villeray de 1929 à 1932, à Saint-Jean- Baptiste de Rouville de 1932 à 1939. Cette année là, il est nommé aumônier des Soeurs de la Charité, à leur maison-mère de La Providence. En 1945, il occupe le poste d'aumônier de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Curé-fondateur de la paroisse Sainte-Paule de Saint-Jérome de 1946 à 1951 et curé de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal 1951 jusqu'à son décès survenu le 19 juin 1954. Il est inhumé au cimetière de Verchères.